Joe Sacco est mondialement connu pour son talent, son engagement et son genre graphique, à la croisée du journalisme, du documentaire et de la bande dessinée. Sous la forme de « BD reportage », il raconte l’histoire des peuples et s’engage sans complaisance auprès des victimes de guerre et de violence : de la Bosnie à Gaza, en passant par l’Inde et Malte, il construit depuis plus de vingt ans une œuvre puissante, originale et profondément humaniste. Son album Gaza 1956, publié en 2009 aux États-Unis et traduit dans plusieurs langues, s’inscrit dans cette veine : en resituant à la fois l’expérience concrète des palestiniens –celle d’un continuum entre hier et aujourd’hui– et l’expérience vécue par le reporter/dessinateur lorsqu’il mène son enquête sur le terrain, Gaza 1956 offre au lecteur « un autre regard »[1] sur le conflit israélo-palestinien. Récompensé par de nombreux prix[2], cet album explore la relation entre le passé et le présent, la mémoire et l’expérience, d’une manière à la fois extrêmement sensible et rigoureuse. Continuer la lecture

Diffusé en 1992 et récompensé par plusieurs prix

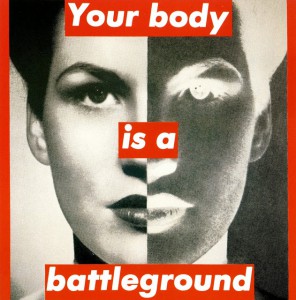

Diffusé en 1992 et récompensé par plusieurs prix Une image en noir et blanc d’une personne anonyme, un slogan qui interpelle personnellement le spectateur par une affirmation assénée sur fond rouge à l’aide de caractères d’imprimerie blancs dont la police Futura Bold paraît empruntée à une presse écrite d’antan. Pas de doute. On est face à un photomontage de l’américaine Barbara Kruger dont l’œuvre consiste à détourner l’imagerie publicitaire propre à la société de consommation aux fins d’en dénoncer les structures oppressives. Le droit – et a fortiori le droit international – y semblent a priori peu convoqués. Le contexte dans lequel cette œuvre a été produite et utilisée la place toutefois au cœur d’une lutte menée par les mouvements féministes pour revendiquer le droit des femmes de disposer librement de leur corps, une lutte dont la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits montre qu’elle a encore toute sa raison d’être aujourd’hui, comme on l’expliquera dans un premier temps. Plus fondamentalement, l’affiche traduit sur un plan esthétique plusieurs considérations qui caractérisent généralement les approches critiques du droit et du droit international, attachées à une conception conflictualiste de la réalité dont elles entendent révéler les rapports de force afin de les dénoncer et à une réflexion relative au style de discours qui permet d’opérer une telle dénonciation, comme on l’abordera dans un second temps.

Une image en noir et blanc d’une personne anonyme, un slogan qui interpelle personnellement le spectateur par une affirmation assénée sur fond rouge à l’aide de caractères d’imprimerie blancs dont la police Futura Bold paraît empruntée à une presse écrite d’antan. Pas de doute. On est face à un photomontage de l’américaine Barbara Kruger dont l’œuvre consiste à détourner l’imagerie publicitaire propre à la société de consommation aux fins d’en dénoncer les structures oppressives. Le droit – et a fortiori le droit international – y semblent a priori peu convoqués. Le contexte dans lequel cette œuvre a été produite et utilisée la place toutefois au cœur d’une lutte menée par les mouvements féministes pour revendiquer le droit des femmes de disposer librement de leur corps, une lutte dont la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits montre qu’elle a encore toute sa raison d’être aujourd’hui, comme on l’expliquera dans un premier temps. Plus fondamentalement, l’affiche traduit sur un plan esthétique plusieurs considérations qui caractérisent généralement les approches critiques du droit et du droit international, attachées à une conception conflictualiste de la réalité dont elles entendent révéler les rapports de force afin de les dénoncer et à une réflexion relative au style de discours qui permet d’opérer une telle dénonciation, comme on l’abordera dans un second temps.

1492 : La Conquête du Paradis, est un film européen réalisé par Ridley Scott et écrit par Roselyne Bosch, sorti en 1992 pour célébrer le 500ème anniversaire de la découverte de l’Amérique par le navigateur Christophe Colomb. Les acteurs principaux sont Gérard Depardieu, dans le rôle de Christophe Colomb, et Sigourney Weaver, dans celui de la reine Isabelle, tous deux secondés par Armand Assante et Fernando Rey. La première partie du film nous montre les efforts que déploie Colomb pour convaincre les souverains espagnols – qui étaient en train d’achever la Reconquista de la péninsule Ibérique dont une partie était encore aux mains des musulmans – de valider et de financer un projet dont le but était d’ouvrir une nouvelle route maritime en direction des Indes, en naviguant vers l’ouest. Après quelques tentatives infructueuses, Colomb, qui parvient à gagner la confiance de la Reine, arrive à la convaincre et peut, enfin, réaliser son rêve. La deuxième partie du film présente au spectateur les énormes difficultés de la traversée, le découragement des marins, la foi et l’entêtement de Colomb et, enfin, le spectacle de la terre ferme, après plusieurs semaines de navigation, et l’arrivée sur une île du nouveau Monde. Le moment du film où Colomb met le pied sur la plage de l’île inconnue et découvre ce paradis d’une beauté incomparable est particulièrement émouvant. La musique épique de Vangelis accompagne ces images pour donner la mesure d’un événement historique.

1492 : La Conquête du Paradis, est un film européen réalisé par Ridley Scott et écrit par Roselyne Bosch, sorti en 1992 pour célébrer le 500ème anniversaire de la découverte de l’Amérique par le navigateur Christophe Colomb. Les acteurs principaux sont Gérard Depardieu, dans le rôle de Christophe Colomb, et Sigourney Weaver, dans celui de la reine Isabelle, tous deux secondés par Armand Assante et Fernando Rey. La première partie du film nous montre les efforts que déploie Colomb pour convaincre les souverains espagnols – qui étaient en train d’achever la Reconquista de la péninsule Ibérique dont une partie était encore aux mains des musulmans – de valider et de financer un projet dont le but était d’ouvrir une nouvelle route maritime en direction des Indes, en naviguant vers l’ouest. Après quelques tentatives infructueuses, Colomb, qui parvient à gagner la confiance de la Reine, arrive à la convaincre et peut, enfin, réaliser son rêve. La deuxième partie du film présente au spectateur les énormes difficultés de la traversée, le découragement des marins, la foi et l’entêtement de Colomb et, enfin, le spectacle de la terre ferme, après plusieurs semaines de navigation, et l’arrivée sur une île du nouveau Monde. Le moment du film où Colomb met le pied sur la plage de l’île inconnue et découvre ce paradis d’une beauté incomparable est particulièrement émouvant. La musique épique de Vangelis accompagne ces images pour donner la mesure d’un événement historique.

L’intrigue de ce 148ème numéro de SAS se déroule en 2002 et prend comme trame de fond l’intervention militaire des États-Unis en Afghanistan. Le roman nous permet de suivre les aventures de l’inénarrable Malko, dont la mission consiste ici en rien de moins que la capture du principal commanditaire des attentats du 11 septembre 2001. L’enquête, qu’il mènera au péril de sa vie, le conduira dans diverses régions d’Afghanistan et du Pakistan. Le roman commenté s’avère relativement riche en matériau juridique. Ces allusions au droit sont souvent le fruit des réflexions de Malko, lequel prend le soin, plusieurs fois dans le roman, de rappeler à l’un ou l’autre de ses interlocuteurs les potentielles limites juridiques de leur action.

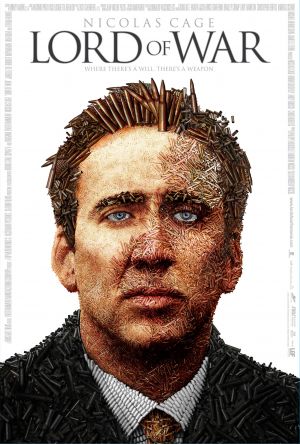

L’intrigue de ce 148ème numéro de SAS se déroule en 2002 et prend comme trame de fond l’intervention militaire des États-Unis en Afghanistan. Le roman nous permet de suivre les aventures de l’inénarrable Malko, dont la mission consiste ici en rien de moins que la capture du principal commanditaire des attentats du 11 septembre 2001. L’enquête, qu’il mènera au péril de sa vie, le conduira dans diverses régions d’Afghanistan et du Pakistan. Le roman commenté s’avère relativement riche en matériau juridique. Ces allusions au droit sont souvent le fruit des réflexions de Malko, lequel prend le soin, plusieurs fois dans le roman, de rappeler à l’un ou l’autre de ses interlocuteurs les potentielles limites juridiques de leur action. In recent years, Nicolas Cage has risen to fame for his unmatched overacting and unintentionally hilarious rendering of roles requiring gravitas. To our good fortune, the star of Lord of War delivered one of his better performances in this war/crime film. Cage plays a Ukrainian-born New Yorker, Yuri Orlov, a disgruntled man whose zest for life pulls him into the shadowy realm of arms trafficking. We watch him progress from small-time peddler to weapons supplier extraordinaire to dictators and militias alike. All the while, his moral compass is seriously put to the test.

In recent years, Nicolas Cage has risen to fame for his unmatched overacting and unintentionally hilarious rendering of roles requiring gravitas. To our good fortune, the star of Lord of War delivered one of his better performances in this war/crime film. Cage plays a Ukrainian-born New Yorker, Yuri Orlov, a disgruntled man whose zest for life pulls him into the shadowy realm of arms trafficking. We watch him progress from small-time peddler to weapons supplier extraordinaire to dictators and militias alike. All the while, his moral compass is seriously put to the test.