Le calendrier des midis du Centre pour la seconde partie de l’année académique a été fixé, avec Nabil Hajjami, François Dubuisson, Yann Kerbrat et Marie-Laure Basilien-Gainche.

Le Centre de droit international a le plaisir de vous inviter aux prochains Midis du Centre annoncés ci-dessous. Pour rappel, les séances se déroulent dans la salle de réunion du Centre de Droit International (6, Av. Paul Héger, 1050 Bruxelles, Bâtiment H, 5ème étage, local H5.159). Des sandwiches seront offerts aux participant·es qui le souhaitent sous réserve d’inscription au plus tard 48 heures avant l’événement.

Voici le calendrier des séances, assorti d’une brève présentation des invité·es et des thématiques abordées :

Vendredi 28 février 2025

Vendredi 28 février 2025

Nabil HAJJAMI, Sous-directeur du droit international public à la direction des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la France, « Qu’est-ce qu’un conseiller juridique ? Un point de vue à partir du poste de sous-directeur du droit international public du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères »

Nabil Hajjami est sous-directeur du droit international public à la direction des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères de la France. À l’occasion de ce midi du Centre, il partagera son expérience de praticien du droit international et reviendra sur la façon dont celui-ci est quotidiennement appliqué et interprété par les États. Il reviendra également sur le travail de sa sous-direction ainsi que sur les caractéristiques de la fonction de conseiller juridique d’un gouvernement. Continuer la lecture

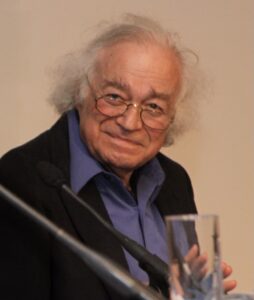

Pierre Mertens est décédé ce dimanche, à l’âge de 85 ans. Au-delà de sa remarquable carrière littéraire, c’était aussi un juriste engagé, ancien membre du Centre de droit international et titulaire d »un cours de protection des droits humains. Parmi ses études académiques, on relèvera notamment son ouvrage sur L’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, paru en 1974. En 2014, Pierre Mertens avait participé au 50ème anniversaire du Centre de droit international, à l’occasion d’une mémorable table-ronde avec Paul Smeets, Jean Salmon et Éric David. Pour plus de renseignements, voici l’

Pierre Mertens est décédé ce dimanche, à l’âge de 85 ans. Au-delà de sa remarquable carrière littéraire, c’était aussi un juriste engagé, ancien membre du Centre de droit international et titulaire d »un cours de protection des droits humains. Parmi ses études académiques, on relèvera notamment son ouvrage sur L’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, paru en 1974. En 2014, Pierre Mertens avait participé au 50ème anniversaire du Centre de droit international, à l’occasion d’une mémorable table-ronde avec Paul Smeets, Jean Salmon et Éric David. Pour plus de renseignements, voici l’ Dans

Dans

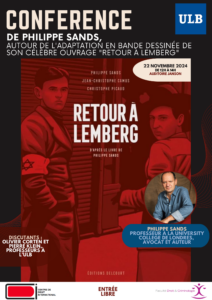

Le Centre de droit international a le plaisir de vous inviter au prochain

Le Centre de droit international a le plaisir de vous inviter au prochain

C’est dans un univers fictif que se déroule l’œuvre désormais emblématique qu’est « One Piece » d’Eiichirō Oda. Si One Piece est le manga le plus vendu au monde, c’est que son contenu interpelle un public très varié. Là où un·e enfant comprendra l’œuvre comme étant le récit des (més)aventures de l’équipage de Luffy, autoproclamé futur roi des pirates, un œil plus avisé relèvera de nombreux liens avec notre réalité politique et juridique, notamment internationale. Après tout, la piraterie n’est-elle pas elle-même l’un des plus anciens crimes réprimé par le droit international

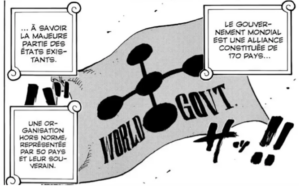

C’est dans un univers fictif que se déroule l’œuvre désormais emblématique qu’est « One Piece » d’Eiichirō Oda. Si One Piece est le manga le plus vendu au monde, c’est que son contenu interpelle un public très varié. Là où un·e enfant comprendra l’œuvre comme étant le récit des (més)aventures de l’équipage de Luffy, autoproclamé futur roi des pirates, un œil plus avisé relèvera de nombreux liens avec notre réalité politique et juridique, notamment internationale. Après tout, la piraterie n’est-elle pas elle-même l’un des plus anciens crimes réprimé par le droit international a ressemblance entre le Gouvernement Mondial, organisation regroupant plusieurs États de l’univers One Piece, et l’Organisation des Nations Unies (ci-après : ONU). Sur quoi ce parallèle se fonde-t-il ? Le Gouvernement Mondial miroite-t-il réellement l’ONU ?

a ressemblance entre le Gouvernement Mondial, organisation regroupant plusieurs États de l’univers One Piece, et l’Organisation des Nations Unies (ci-après : ONU). Sur quoi ce parallèle se fonde-t-il ? Le Gouvernement Mondial miroite-t-il réellement l’ONU ?