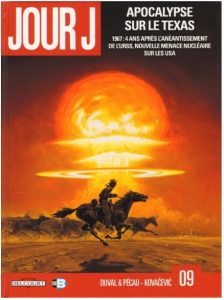

L’uchronie est ce genre de récit de fiction qui, en changeant un élément historique, s’interroge sur la manière dont le cours des choses aurait pu se dérouler. La série « Jour J », publiée aux éditions Delcourt, contient à ce jour une quarantaine de volumes, généralement indépendants les uns des autres, qui s’amusent de ces réécritures de l’Histoire. L’album Apocalypse sur le Texas[1] se déroule en 1967 dans un univers où, à la différence du nôtre, la Crise des missiles de Cuba d’octobre 1962 a connu un dénouement moins heureux. Dans cette version de l’histoire, un sous-marin soviétique en provenance de La Havane force le blocus imposé par le président Kennedy en tirant une torpille nucléaire sur le porte-avions USS Randolph. Cela entraînera une riposte non nucléaire états-unienne sur les sites d’armes nucléaires soviétiques présents à Cuba, déclenchant à son tour une nouvelle attaque nucléaire soviétique sur le territoire des États-Unis d’Amérique. La Maison-Blanche, le Pentagone et le Secrétariat d’État sont détruits. Une nouvelle réplique s’ensuit, provoquant la destruction de l’URSS. Cette guerre éclaire — environ 24 h — sera baptisée Guerre des 10 000 Soleils, et aura des répercussions mondiales, tant au niveau des équilibres géopolitiques, qu’aux niveaux sanitaire, environnemental et économique[2]. En 1967, la France et le Royaume-Uni doivent venir en aide aux États-Unis, en proie à une sécession sudiste — guidée par le président de la Nouvelle Confédération, qui n’est autre que l’acteur oscarisé Charlton Heston — et à des velléités irrédentistes mexicaines concernant le Texas. À cela s’ajoutent la possible mainmise sur d’anciennes ogives nucléaires par des suprémacistes blancs, la préservation des puits de pétrole texans, un Henry Kissinger président des États-Unis et un Richard Nixon gouverneur de la Californie : le décor est planté. C’est dans ce cadre qu’une question existentielle est posée au juriste internationaliste : que reste-t-il du droit international après un conflit nucléaire ? On verra que dans l’approche adoptée par les scénaristes, tant des règles destinées à limiter le recours à la force entre États — jus contra bellum — (1.), que des règles régissant la conduite des hostilités — jus in bello — (2.) survivent à une guerre nucléaire entre deux superpuissances.

L’uchronie est ce genre de récit de fiction qui, en changeant un élément historique, s’interroge sur la manière dont le cours des choses aurait pu se dérouler. La série « Jour J », publiée aux éditions Delcourt, contient à ce jour une quarantaine de volumes, généralement indépendants les uns des autres, qui s’amusent de ces réécritures de l’Histoire. L’album Apocalypse sur le Texas[1] se déroule en 1967 dans un univers où, à la différence du nôtre, la Crise des missiles de Cuba d’octobre 1962 a connu un dénouement moins heureux. Dans cette version de l’histoire, un sous-marin soviétique en provenance de La Havane force le blocus imposé par le président Kennedy en tirant une torpille nucléaire sur le porte-avions USS Randolph. Cela entraînera une riposte non nucléaire états-unienne sur les sites d’armes nucléaires soviétiques présents à Cuba, déclenchant à son tour une nouvelle attaque nucléaire soviétique sur le territoire des États-Unis d’Amérique. La Maison-Blanche, le Pentagone et le Secrétariat d’État sont détruits. Une nouvelle réplique s’ensuit, provoquant la destruction de l’URSS. Cette guerre éclaire — environ 24 h — sera baptisée Guerre des 10 000 Soleils, et aura des répercussions mondiales, tant au niveau des équilibres géopolitiques, qu’aux niveaux sanitaire, environnemental et économique[2]. En 1967, la France et le Royaume-Uni doivent venir en aide aux États-Unis, en proie à une sécession sudiste — guidée par le président de la Nouvelle Confédération, qui n’est autre que l’acteur oscarisé Charlton Heston — et à des velléités irrédentistes mexicaines concernant le Texas. À cela s’ajoutent la possible mainmise sur d’anciennes ogives nucléaires par des suprémacistes blancs, la préservation des puits de pétrole texans, un Henry Kissinger président des États-Unis et un Richard Nixon gouverneur de la Californie : le décor est planté. C’est dans ce cadre qu’une question existentielle est posée au juriste internationaliste : que reste-t-il du droit international après un conflit nucléaire ? On verra que dans l’approche adoptée par les scénaristes, tant des règles destinées à limiter le recours à la force entre États — jus contra bellum — (1.), que des règles régissant la conduite des hostilités — jus in bello — (2.) survivent à une guerre nucléaire entre deux superpuissances.

- Les règles limitant le recours à la force entre États se maintiennent, malgré une recomposition de l’équilibre des puissances

L’ONU est toujours en place, mais son Assemblée générale se réunit désormais à Brasilia, après que New York a été touché par deux missiles nucléaires. L’URSS ayant été anéantie et les États-Unis ayant perdu — on ne sait exactement comment — leur siège permanent, le Conseil de sécurité est dirigé par un duopole constitué de la France et du Royaume-Uni. Par ailleurs, la République populaire de Chine s’est déjà substituée à la République chinoise (Taiwan), ce qui, dans notre réalité n’aura lieu que par la résolution 2758 de l’Assemblée générale de l’ONU, en 1971[3]. Aucune indication n’est donnée quant au nombre de membres du Conseil de sécurité ou à son fonctionnement, mais on peut raisonnablement supposer que, dans la vision des scénaristes Duval et Pécau, le système a subi peu de changements. Ainsi, le Conseil de sécurité détient toujours le pouvoir d’autoriser des interventions armées ; en témoigne ce dialogue entre le secrétaire d’État états-unien et le représentant militaire britannique, lorsqu’il s’agit de planifier une future intervention franco-britannique en soutien aux États-Unis :

Dans ce monde où la guerre froide a été prématurément interrompue par une guerre nucléaire, les règles préexistantes qui régissaient le recours à la force se sont maintenues. Outre le recours à la force sur autorisation des Nations Unies — on suppose, du Conseil de sécurité —, l’usage de la force en cas de légitime défense individuelle ou collective continue à exister :

L’échange mêle deux cas de figure : celui de l’intervention sur autorisation de l’ONU et celui de la légitime défense. Alors que la première intervention du secrétaire d’État est clairement à ranger dans la catégorie du recours à la force sur autorisation du Conseil de sécurité (« mandat d’intervenir »), la seconde s’inscrit plutôt dans le régime de la légitime défense individuelle ou collective d’un membre en cas d’agression armée. Enfin, l’intervention sur invitation constitue bien une cause excluant l’illicéité de l’emploi de la force. C’est en effet la justification avancée par le général de Gaulle en réponse à des accusations mexicaines (« Le président français Charles de Gaulle affirme qu’il n’a jamais été question d’envahir le Mexique et que cette opération s’est faite à la demande de Washington… », p. 9). C’est également l’argument défendu par le commandant britannique Grey (« Nous devons protéger les puits de pétrole sur demande de Saint Louis. », p. 25 — c’est effectivement à Saint Louis que siège désormais le gouvernement des États-Unis).

Il ressort de ces quelques mentions que les principes régissant le recours à la force ne semblent pas avoir été affectés par la disparition de la scène internationale des États-Unis et de l’URSS, ni par le recours massif à l’arme atomique. Cela peut sans doute s’expliquer par le fait que les anciens pôles États-Unis/URSS sont en quelque sorte remplacés par d’autres, mais selon la même ligne de fracture idéologique : France et Royaume-Uni — au lieu des USA — face à la République populaire de Chine — au lieu de l’URSS. On constate également que cette configuration semble aussi paralyser le fonctionnement du Conseil de sécurité, puisque celui-ci n’a donné aucune autorisation pour l’intervention franco-britannique, qui est justifiée en dernière instance par l’invitation de l’État sur le territoire duquel l’opération se déroule. Par ailleurs, alors qu’il a manifestement failli à sa tâche lors de la Guerre des 10 000 Soleils, le Conseil de sécurité préserve bien son rôle d’organe principal de maintien de la paix. C’est en effet vers lui que se tourne de prime abord le président mexicain :

- Des règles régissant la conduite des hostilités survivent à une guerre nucléaire

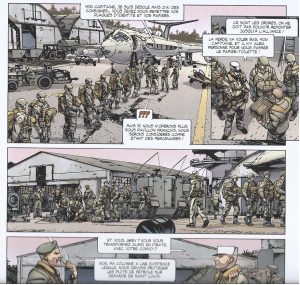

La Guerre des 10 000 Soleils a sans conteste bafoué les principes fondamentaux du droit international humanitaire (DIH) — et spécialement le principe de distinction et celui de proportionnalité. Si les premières attaques, tant du côté soviétique que du côté états-unien, ne visent que des cibles militaires, les répliques nucléaires s’abattent indistinctement et massivement sur des civils et sur des cibles militaires, au point d’anéantir certaines villes, voire tout un pays. Un tel affrontement n’aboutit-il pas à la disparition du DIH comme ensemble de règles structurées devant minimiser les maux de la guerre ? Ces règles ont-elles encore du sens après un tel cataclysme ? Dans l’album, il semble qu’un ensemble de règles du DIH soient préservées et continuent à s’appliquer. En témoigne cette scène, au cours de laquelle le capitaine français Crenn et ses hommes sont envoyés en mission secrète pour récupérer le contrôle d’ogives militaires états-uniennes tombées entre les mains d’un groupe suprémaciste blanc :

Il est ici question de l’identification des militaires au sein d’un conflit armé et de la notion liée de mercenaire. Cet élément est central au sein du DIH, puisqu’il permet d’assurer en définitive la distinction entre combattants — dont le ciblage est licite — et non-combattants, qui ne peuvent jamais faire directement l’objet d’une attaque. On remarquera toutefois quelques confusions, dans le chef des scénaristes, ou des protagonistes, concernant le contenu du DIH — ou alors s’agirait-il là d’une évolution différente du contenu du DIH dans cette ligne du temps alternative ? D’une part, la définition de mercenaire n’a été établie formellement qu’avec le premier protocole additionnel aux conventions de Genève, entré en vigueur dans notre ligne temporelle le 7 décembre 1978 ; il faudra attendre cependant 1998 et 2001 pour que le Royaume-Uni et la France adhèrent respectivement à ce protocole. Cette définition est plus stricte que celle que semble vouloir appliquer les protagonistes de l’album et est considérée désormais comme règle coutumière selon l’étude du Comité international de la Croix-Rouge sur le DIH coutumier[4]. Dans notre ligne temporelle, les États se sont ainsi accordés sur une définition restrictive de la notion de mercenaire, et la simple absence d’éléments d’identification, comme les plaques d’identité et les papiers du capitaine Crenn et de ses hommes, ne suffit pas à disqualifier des combattants réguliers en mercenaires[5]. D’autre part, cette notion ne trouve à s’appliquer qu’en cas de conflits armés internationaux, tels que définis à l’article 2 commun aux quatre conventions de Genève. Cette limitation s’explique par le fait que cette notion sert également à déterminer qui a droit au statut de combattant et à son corollaire de prisonnier de guerre. Or, les États réservent ce dernier statut uniquement en cas de conflit armé entre eux. Dans l’album, l’opération à laquelle le capitaine Crenn et ses hommes sont sur le point de se livrer ne s’inscrit toutefois pas dans une telle définition de conflit armé international ; il s’agit plutôt de troubles internes, voire d’un conflit armé non international.

On voit donc que dans cette uchronie, l’éclatement d’une guerre nucléaire n’a remis en cause ni l’existence de l’arme atomique ni son usage. Plusieurs pays tentent toujours de se la procurer — le Mexique ou la Chine — et ses détenteurs traditionnels n’y ont pas renoncé — la France et le Royaume-Uni. Seuls les États-Unis ont été contraints de s’en défaire, par un traité de Montréal. Cette fiction est donc assez éloignée d’un traité sur la non-prolifération des armes nucléaires[6], ou d’un traité d’interdiction pure et simple[7]. Plus fondamentalement, la Guerre des 10 000 Soleils n’a pas remis en cause les institutions et les règles qui structurent le droit international. La célérité et l’étendue limitée du conflit — il ne s’agit pas d’une « Troisième guerre mondiale » — expliquent sans doute cette stabilité du droit international. Gageons que personne n’ait un jour à vérifier ces hypothèses…

[1] Jour J. Apocalypse sur le Texas (tome 9), scénario : Fred DUVAL et Jean-Pierre PÉCAU — dessin : Boyan KOVAČEVIĆ — couleur : THORN, Delcourt, 2012.

[2] L’enchaînement des évènements est sensiblement similaire à ce qui est relaté dans la nouvelle uchronique de l’historien Robert L. O’CONNEL, « The Cuban Missile Crisis : Second Holocaust », in R. COWLEY (éd.), What Ifs ? of American History : Eminent Historians Imagine What Might Have Been, Putnam, 2003.

[3] Résolution 2758 (XXVI) de l’Assemblée générale des Nations Unies, sur le rétablissement des droits légitimes de la République populaire de Chine à l’ONU, 25 octobre 1971.

[4] [https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/customary-law-rules-291008.htm], règle 108.

[5] On rappellera que l’article 47, § 2, du premier protocole additionnel aux conventions de Genève, prévoit six conditions cumulatives à remplir pour être qualifié de « mercenaire », et notamment le fait de ne pas être membre des forces armées d’une Partie au conflit.

[6] Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, Londres — Moscou — Washington, 1er juillet 1968, en vigueur le 5 mars 1970.

[7] Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, New York, 7 juillet 2017, en vigueur le 22 janvier 2021. Au 21 juin 2023, 92 États l’ont signé, dont 68 l’ont également ratifié.