A Adrien

Le disque commenté ci-dessous ne parle pas, mais alors pas du tout de droit international. C’est même exactement le contraire : si l’on se contente de regarder sa pochette, de lire ses paroles et bien sûr d’écouter sa musique, il faut vraiment se creuser la tête pour y voir quoi que ce soit de politique ou de juridique. Et c’est voulu parce qu’il ne faut quand même pas tenter le diable : la confection de ce disque pouvait tout de même constituer (ou selon certains aurait pu constituer si elle avait été imputable à un Etat) rien moins que la violation d’une obligation découlant d’une norme impérative de droit international général !

De quel disque peut-il bien s’agir ? Du disque a priori le plus bénin qui soit, l’un des albums « de base » de la World Music : Graceland de Paul Simon, un disque enregistré avec une jolie flopée de musiciens sud-africains, et suivie d’une tournée dans le sud de l’Afrique, à une époque où régnaient l’apartheid et le « boycott culturel » de l’Afrique du sud ! Une violation grave sanctionnée d’un Grammy Award et d’une élection de la chanson éponyme, Graceland , « chanson de l’année » !

L’Afrique du Sud « de l’apartheid » du point de vue du droit international

Petit rappel : en 1966, dans l’affaire du Sud-Ouest Africain , la Cour internationale de Justice décide (à une très faible majorité, la moitié des juges seulement, mais avec la voix prépondérante du Président) que tous les Etats n’ont pas un intérêt juridiquement protégé à voir réalisée la « mission sacrée de civilisation » qui justifiait le mandat sud-africain, et que le Libéria et l’Ethiopie ne disposent en conséquence d’aucun intérêt à agir devant la Cour pour contester l’apartheid. L’arrêt suscite un tollé, en Afrique, dans les Etats communistes, dans les Etats scandinaves et dans une partie de l’opinion des Etats occidentaux. En 1970, comme un geste vers tous ces protestataires, la Cour affirme dans l’arrêt Barcelona Traction que les Etats sont titulaires de certaines obligations dues à « la communauté internationale dans son ensemble », et que c’est notamment le cas des obligations qui découlent des règles protégeant contre la discrimination raciale, donc a fortiori contre l’apartheid.

Or, comme le dira plus tard la Commission du droit international , si tous les Etats sont concernés par la violation de ce type de règles, ils doivent tous y réagir. Et c’est ce que font alors les Etats scandinaves – qui n’ont pas tellement à y perdre – et les Etats du bloc communiste – pour des raisons tenant à leur stratégie d’influence, mais certainement aussi pour des raisons idéologiques. Ils permettent alors à la politique d’isolement prônée par l’ANC, le Congrès National Africain, de connaître un « commencement d’exécution ». A raison de leurs intérêts économiques, pour l’essentiel, la plupart des grands Etats occidentaux résistent cependant farouchement. La France, les Etats-Unis, l’Allemagne, etc. équipent et forment largement l’armée sud-africaine avant de laisser la place à Israël lorsque la chose ne devient politiquement plus tenable devant leurs populations, de plus en plus consternées. En 1973, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte – avec l’abstention des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France – la Convention sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid . Plus tôt, en 1963, le Conseil de sécurité avait demandé solennellement aux Etats, dans sa résolution 181 d’imposer un embargo sur les armes à destination de l’Afrique du Sud. Ce n’est cependant qu’en 1977 qu’il affirme que l’embargo « doit être renforcé et appliqué universellement, sans aucune réserve » (dans sa résolution 418 ), et surtout qu’il le qualifie d’ « obligatoire » tout en établissant un comité chargé de le rendre plus efficace ( dans sa résolution 421 ). En 1977 aussi, le robinet du pétrole commence à se fermer, et plus encore en 1979 lorsque le régime américanophile iranien est renversé, et que le nouveau gouvernement décide de cesser d’exporter l’or noir vers l’Afrique du Sud. Entre 1984 et 1988, un nombre croissant de membres de l’Assemblée générale prônent des mesures fortes, auxquelles seuls les gouvernements états-unien et britannique s’opposent[1]. Enfin, en 1986, le Congrès des Etats-Unis parvient, malgré l’opposition répétée et le véto du Président Ronald Reagan, à adopter le Comprehensive Anti-Apartheid Act , une loi-sanction à portée extraterritoriale comme les Etats-Unis en affectionnent. Malgré une mise en œuvre seulement partielle de la part de l’administration Reagan, la loi porte un coup dur à l’économie sud-africaine car les échanges économiques entre les deux Etats sont encore très importants.

Le boycott ne vient cependant pas uniquement des Etats et ne concerne pas uniquement l’économie et la politique (interdiction de participer aux travaux de l’Assemblée générale en 1974 par exemple). Il provient tout autant des organisations non-gouvernementales (de protection des droits de l’homme, mais également étudiantes, religieuses, syndicales, de juristes, etc.[2]), de sportifs (de 1964 à 1994, l’Afrique du Sud n’est pas admise à participer aux Jeux Olympiques, et des équipes de rugby refusent de rencontrer les Springboks), des universitaires et des artistes du monde entier. C’est dans le cadre du boycott mené par ces artistes, du boycott « culturel » qu’il faut apprécier le choix de Paul Simon d’enregistrer, d’octobre 1985 à juin 1986, un disque à Johannesburg (ainsi qu’à New York, Los Angeles et Londres), entouré de musiciens sud-africains.

Le boycott culturel de l’Afrique du Sud

Comme pour le boycott économique, la question posée par le boycott culturel en général, et par le disque de Paul Simon en particulier n’est pas celle du caractère condamnable du régime sud-africain mais celle, essentielle en pratique, de savoir quelle est l’attitude la plus appropriée pour mettre rapidement et durablement fin au régime d’apartheid, sans que la population sud-africaine en souffre. Le boycott culturel, et spécialement un boycott culturel en réponse à une politique d’apartheid peut immédiatement paraître paradoxal. Bien sûr, le boycott culturel de l’Afrique du Sud répond au fait que le gouvernement sud-africain censure arbitrairement certaines œuvres, impose une ségrégation dans l’accès à la culture (explicitement à partir de 1965), se sert d’artistes à des fins de propagande (en particulier en faveur de la bantoustanisation), et qu’il cherche une forme de légitimité dans une normalisation de ses relations culturelles internationales. Mais le boycott culturel décidé par les organes onusiens repose aussi plus largement sur l’idée que « [l]a culture, au sens le plus large, se nourrit par essence d’échanges et d’ouverture », et que « l’apartheid (…) est la négation » de tels échanges[3]. Inviter des artistes à cesser complètement leurs échanges culturels avec un Etat, au motif qu’il tend lui-même à les faire cesser à l’intérieur de son territoire peut étonner, et peut faire craindre qu’il soit contre-productif : est-ce que refuser (ainsi que le choisit Richard Attenborough en juin 1983, pour des raisons de décence parfaitement compréhensibles) de faire la promotion d’un film sur Gandhi exerce vraiment une pression bénéfique sur le régime sud-africain ? Est-ce que refuser des visas aux ressortissants sud-africains participant à des échanges culturels (comme le décide par exemple le Japon en juin 1974) fait efficacement pression sur le gouvernement dans le sens préconisé ? La chose n’est pas impossible mais elle n’est pas certaine non plus ; et il n’est pas surprenant que certains artistes noirs aient constamment soutenu qu’un boycott total aboutissait au contraire à un appauvrissement culturel durable de l’Afrique du Sud, et en particulier de sa population noire. En tous les cas, l’efficacité d’un tel boycott implique de distinguer soigneusement entre coopération avec des artistes sud-africains, et coopération avec des services publics de la culture, même s’il semble difficile d’empêcher que la coopération avec un partenaire implique tôt ou tard l’intervention de l’autre.

Pour bien comprendre la polémique entraînée par le disque de Paul Simon, quelques rappels sur ce « boycott culturel » s’imposent. L’origine du boycott se trouve dans une invitation adressée aux artistes par le père Trevor Huddelston, dans un numéro de l’Observer en 1954[4]. En 1957 (puis à la suite d’un référendum en 1986), le syndicat des acteurs Equity décide de suivre cette invitation, suivi de l’Union des musiciens britanniques en 1961. Ce n’est que plus tard, en 1968, que l’ONU préconise ce boycott spécifique, en réaction à la décision du régime sud-africain d’interdire les équipes sportives « multiraciales », les troupes et groupes « multiraciaux », et les représentations devant des auditoires multiraciaux (ou pour mieux dire, car le mot « multiracial » pousse à identifier les hommes par leur couleur, devant des auditoires sans race particulière). Sur recommandation du Comité spécial contre l’apartheid (établi le 6 novembre 1962), l’Assemblée générale adopte le 2 décembre 1968 une résolution 2396 (XXIII), dans laquelle elle « [d]emande à tous les Etats et organisations de suspendre l’ensemble de leurs échanges culturels, éducatifs, sportifs et autres avec le régime raciste d’Afrique du Sud et avec les organisations ou institutions de l’Afrique du Sud qui pratiquent l’apartheid ». Après « la révélation que des organismes gouvernementaux sud-africains manoeuvr[ent] secrètement pour promouvoir les contacts culturels et attirer des gens du spectacle, notamment des musiciens, en Afrique du Sud »[5], l’Assemblée générale pousse les Etats à « empêcher tout échange culturel (…) avec l’Afrique du Sud », et notamment à dénoncer leurs traités bilatéraux et autres arrangements dans le domaine culturel (résolution 35/206 du 16 décembre 1980, renforcée par la suite par la résolution 36/172 du 17 décembre 1981). A partir de 1983, le Comité spécial contre l’apartheid se lance même dans un exercice de stigmatisation des artistes qui, selon lui, violent le boycott, en publiant régulièrement un registre où il les désigne[6]. Enfin, dans sa résolution 569 du 26 juillet 1985, le Conseil de sécurité « demande instamment aux Etats Membres de l’Organisation de prendre des mesures » spécifiques « à l’encontre de l’Afrique du Sud », et notamment des « [r]estrictions dans le domaine des sports et des relations culturelles ».

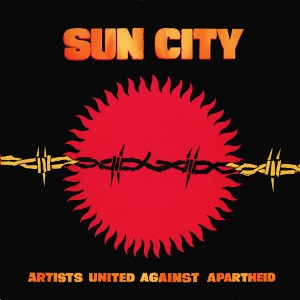

Concernés dès le début, les musiciens entrent surtout dans la danse dans les années 1980, où la lutte contre l’apartheid constitue le thème de nombreuses chansons et de nombreux disques. Stevie Wonder compose It’s Wrong , Peter Gabriel Biko , et the special AKA (Free) Nelson Mandela . Quant à l’ex-guitariste du E Street Band, Steve Van Zandt, il sort en 1985 Sun City, une chanson consacrée à une « ville de loisir » située dans un Bantoustan, et il réunit un nombre impressionnant d’artistes (pour ne citer que les plus célèbres : Lou Reed, Bob Dylan, Ringo Starr, Bonnie Raitt, Bruce Springsteen, Miles Davis, Herbie Hancock, Pete Towshend, Keith Richard, Bono…) sous le nom d’Artists United Against Apartheid, pour enregistrer un album entier sur ce thème.

La lutte contre l’apartheid fédère également dans le cadre de grands rassemblements musicaux. L’un d’entre eux est le festival qui a lieu durant l’été 1984 au Crystal Palace Bowl de Londres. 5000 personnes viennent écouter Jimmy Cliff – qui déclare qu’il ne mettra plus les pieds en Afrique du Sud tant que cet Etat ne sera pas gouverné démocratiquement –, le trompettiste sud-africain Hugh Masekela, le groupe britannique de reggae Aswad, et différents groupes africains.

La lutte contre l’apartheid fédère également dans le cadre de grands rassemblements musicaux. L’un d’entre eux est le festival qui a lieu durant l’été 1984 au Crystal Palace Bowl de Londres. 5000 personnes viennent écouter Jimmy Cliff – qui déclare qu’il ne mettra plus les pieds en Afrique du Sud tant que cet Etat ne sera pas gouverné démocratiquement –, le trompettiste sud-africain Hugh Masekela, le groupe britannique de reggae Aswad, et différents groupes africains.

Surtout, Diana Ross, Roberta Flack, Barry White, Tom Jones, Dusty Springfield, Elton John, Julio Iglesias, Charles Aznavour, Nana Mouskouri, pour ne citer qu’eux, refusent de tourner en Afrique du Sud, malgré des offres parfois attractives financièrement. Franck Sinatra est à l’inverse clairement manipulé par le régime, qui le paie grassement pour faire une tournée de neuf concerts au Bophuthatswana en juillet-août 1981 (et probablement aussi pour une nouvelle tournée en 1983). Globalement cependant, seule une poignée d’artistes (dont, de manière plutôt inattendue, Ray Charles ou Queen ) s’y rendent. A côté de ce travail de dissuasion des artistes, le Comité spécial contre l’apartheid soutient l’organisation d’expositions, l’enregistrement de disques, la tenue de conférences, le lancement de concours de peintures, de poésies, de rédactions, et apporte son aide aux associations qui essaient de faire connaître les œuvres d’artistes sud-africains résistant au régime. Sur place, l’AZAPO – qui est à l’ANC ce que les Black Panthers sont au Civil Rights Movement, c’est-à-dire un groupe « racialiste » et parfois extrémiste, existant à côté d’un mouvement plus modéré et aux positions universalistes – exerce une énorme pression sur les artistes, allant jusqu’à demander le boycott mondial des artistes s’étant rendus en Afrique du Sud, même s’ils sont africains et diffusent des messages anti-apartheid.

L’enregistrement de Graceland

Bien qu’il participa en 1985 à la chanson We are the World, destinée à récolter des fonds pour lutter contre la famine en Ethiopie, Paul Simon a un rapport plutôt distancié à l’engagement politique. Contrairement à des gens comme Neil Young, Bob Dylan ou Bruce Springsteen, son inspiration mêle rarement poésie et politique au sens strict du terme. Il fait clairement partie de ses artistes qui estiment devoir être guidés par leur sens esthétique ou artistique plutôt que par des préoccupations politiques. Dans le cas qui nous intéresse, il semble avoir éprouvé beaucoup de méfiance à l’égard de directives politiques consistant à dire aux artistes du monde entier comment se comporter. Et au fond, l’origine de Graceland paraît ainsi avoir tout simplement peu à voir avec l’apartheid ou la lutte contre l’apartheid.

La genèse du disque est connue : durant l’été 1984, Paul Simon découvre par un ami la musique jive des township, c’est-à-dire le Mbaqanga . Cette musique incroyablement énergique et joyeuse, qui vient à l’origine des Zoulous de la campagne sud-africaine sonne à ses oreilles comme une sorte de rockabilly à la fois familier et différent de celui qu’il écoutait dans son enfance. Il se met alors en contact, via Warner Bros Records, avec Hilton Rosenthal, producteur réputé à Johannesburg. Celui-ci est connu pour avoir produit Juluka , le groupe fondé par l’anthropologue britannique (blanc) Johnny Clegg et le musicien de rue (noir) Sipho Mchunu. Mais il est évident que cette bonne référence est une caution morale insuffisante aux yeux de l’AZAPO, des Nations Unies ou du qu’en dira-t-on. C’est pourquoi son ami Harry Belafonte, l’inénarrable auteur du Banana Boat Song (Day O) mais également le fondateur d’ Artists and Athletes against Apartheid est hésitant et lui conseille de demander une autorisation préalable à l’ANC, avec lequel il est justement en contact. Après réflexion, Paul Simon ignore ce conseil en considérant que personne, ni l’ANC, ni le gouvernement de Prétoria n’a à donner d’autorisation de faire de la musique à un artiste. Si l’on recoupe certains de ses propos, il semble qu’au fond il renvoie dos à dos l’ANC (assimilé aux « Russes » ou aux « Communistes chinois ») et le gouvernement sud-africain dans leur prétention à dicter aux artistes la voie à suivre, suggérant que le premier est d’extrême gauche comme le second est d’extrême droite.

Quoi qu’il en soit, presque tout montre que l’histoire du disque est surtout celle d’un musicien qui veut faire de la musique. Un musicien blanc et occidental s’aperçoit de la similarité et en même temps des dissemblances de la musique « folk » de son pays et de celle d’un autre ; et il décide d’organiser une rencontre, tout comme plus tard Ry Cooder ira enregistrer Talking Timbuktu avec Ali Farka Touré. On peut ajouter, pour montrer la dépolitisation apparente de l’album, qu’il ne compte aucune protest song, et que les chansons abordent des thèmes plutôt personnels (le divorce de Paul Simon), ou au contraire neutres (des histoires de couples comme dans I know what I know , ou des monologues de personnages citadins narcissiques, comme dans You can call me Al ou dans Diamonds on the Sole of Her Shoes ). L’album peut même être jugé ambigu. Paul Simon y fait en effet participer la chanteuse de country Linda Ronstadt alors qu’elle avait auparavant donné des concerts dans l’Afrique du sud de l’apartheid , ce qui l’avait fait placer dans la « liste » onusienne des artistes pro-apartheid. A sa décharge, elle se justifiait de manière correcte – quoique peut-être insuffisante ou hypocrite – en disant simplement que « the last place for a boycott is in the arts ».

Mais en fait, la participation de Linda Ronstadt n’est pas si surprenante dans la mesure où c’est probablement dans l’esprit de la phrase qu’elle avança pour se défendre qu’il faut comprendre Graceland et les musiciens sollicités par Paul Simon : ils sont là pour la simple joie de jouer ensemble. On trouve ainsi sur le disque, à côté des musiciens sud-africains (notamment Forere Motloheola, General M.D. Shirinda , Jonhjon Mkhalali et Lulu Masilela, et bien sûr Joseph Shahalala), des musiciens africains mais pas sud-africains comme le « roi du Mbalax » Youssou Ndour , et des groupes comme Los Lobos qui, sans être africains, sont également « non-raciaux ». Il faut y ajouter Steve Gadd – le prolifique batteur que connaissent les Français pour sa durable participation au trio du grand pianiste nain Michel Petrucciani – et même les idoles et modèles vivants de Simon & Garfunkel, les Everly Brothers ! Tous, en vérité, font de la musique gaie ou fun, proche de certains morceaux du précédent album de Paul (qui fut un échec commercial), et assez différente des pépites douces-amères de Simon & Garfunkel . Dans l’ensemble, c’est l’harmonie trouvée par Paul Simon entre ces éléments très différents qui produit le plaisir que procure l’album. On sent que le musicien, tout en se dépassant et en travaillant dur (les différentes couches de la chanson Graceland ne laissent aucun doute là-dessus), s’est fait plaisir. Bref, Graceland est une orgie musicale plutôt qu’un manifeste politique. Ceci étant dit, l’universalité que traduit une orgie musicale transnationale est en soi un manifeste politique , surtout quand participent à une telle fête des personnes artificiellement enclavées dans une prison.

Bref, cela attristera les internationalistes, mais il est probable que Paul Simon n’avait pas vraiment l’intention de réaliser le chef d’œuvre qui pourrait mobiliser l’opinion mondiale, et enfin faire respecter les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale ! On peut même dire qu’il y a du cliché dans les représentations idylliques de l’Afrique du sud et de ses habitants, qu’on trouve par exemple dans le clip de Diamonds on the Sole of Her Shoes (même si celui de You can call me Al, plus blanc que blanc, doit pour sa part être pris au troisième degré pour être plus hilarant que complètement ridicule !). Toujours dans le mauvais goût, on peut souligner que l’album pâtit de l’horrible production eighties qui sera longtemps collée au son de la « musique du monde ». Celle-ci trompera des générations d’Occidentaux pensant s’ouvrir au monde en écoutant une espèce de gloubi-boulga informe pour radio, sans rapport avec la musicalité plus aride mais aussi plus riche et plurielle des musiques de chaque pays, et notamment d’Afrique du sud.

Les réactions à l’album

Les réactions à l’album sont immédiatement vives, à la fois en Afrique du Sud et dans le reste du monde, mais elles sont également tout de suite partagées. Le Comité spécial contre l’apartheid, après avoir placé le nom de Paul Simon sur la Black List, le retire lorsqu’il écrit au Comité en soutenant qu’il participe à faire connaître des musiciens sud-africains noirs, et qu’il ne jouera pas en Afrique du Sud (il jouera plutôt au Zimbabwe…où on trouve un régime qu’il y a quasiment autant de raisons de boycotter !). Cependant, l’ANC proteste, et l’AZAPO inscrit tout simplement Paul Simon sur sa Kill List … De nombreux musiciens occidentaux, au premier rang desquels ceux des Artists Against Apartheid ne mâchent pas non plus leurs mots à l’égard de Paul Simon. Le britannique Jerry Dammers l’attaque et le traite de naïf, tandis que le sud-africain Hugh Masekela, exilé du fait de son opposition ouverte à l’apartheid, le défend et loue plutôt son pragmatisme qui permet de faire connaître des musiciens sud-africains. D’une manière comparable, le concert de Paul Simon au Royal Albert Hall de Londres est fortement perturbé par des manifestants britanniques, tandis que Ray Phiri, qui subit la prison et les foudres de la censure sud-africaine, dit de ses manifestations : « Je ne comprends pas. La victime, c’est moi : je vis en Afrique du Sud. Alors pourquoi me punir deux fois ? ». Quoi qu’il en soit des controverses, le succès du disque et des concerts qui suivent sa sortie sont énormes, tant en Occident qu’en Afrique. Pour faire taire les critiques par un geste de bonne volonté, Paul Simon organise, en 1987, une grande tournée européenne avec Hugh Masekela, le fameux auteur du génial hymne anti-apartheid Bring Him Back Home , et Miriam Makeba , deux des musiciens sud-africains les plus engagés dans la lutte anti-apartheid. Paul Simon montre à la fois par là qu’il s’oppose à l’apartheid, et que toutes les personnes directement concernées ne le condamnent pas.

D’une manière comparable, le concert de Paul Simon au Royal Albert Hall de Londres est fortement perturbé par des manifestants britanniques, tandis que Ray Phiri, qui subit la prison et les foudres de la censure sud-africaine, dit de ses manifestations : « Je ne comprends pas. La victime, c’est moi : je vis en Afrique du Sud. Alors pourquoi me punir deux fois ? ». Quoi qu’il en soit des controverses, le succès du disque et des concerts qui suivent sa sortie sont énormes, tant en Occident qu’en Afrique. Pour faire taire les critiques par un geste de bonne volonté, Paul Simon organise, en 1987, une grande tournée européenne avec Hugh Masekela, le fameux auteur du génial hymne anti-apartheid Bring Him Back Home , et Miriam Makeba , deux des musiciens sud-africains les plus engagés dans la lutte anti-apartheid. Paul Simon montre à la fois par là qu’il s’oppose à l’apartheid, et que toutes les personnes directement concernées ne le condamnent pas.

Remarques en défense

La défense de l’enregistrement de Graceland consiste généralement, on l’aura compris, à dire qu’en l’enregistrant, Paul Simon n’a en rien favorisé l’apartheid, et a au contraire fait connaître au monde entier le génie de musiciens noirs d’Afrique du sud. C’est indéniablement le cas de son hallucinant bassiste, Baghiti Khumalo (qui était mécanicien jusque là !), de Stimela , le groupe de l’excellent guitariste Ray Phiri (qui tournera de nouveau avec Paul Simon en 2012), et surtout de Joseph Shabalala et de son groupe a capella Ladysmith Black Mambazo, qui avait déjà beaucoup produit (et tourné en Allemagne, notamment) mais qui ne prit sa véritable dimension internationale qu’après la sortie de Graceland. Plus largement, la plupart des morceaux sont composés à la fois par Paul Simon et par d’autres musiciens, généralement sud-africains, ce qui peut difficilement être compris comme la défense d’un système ségrégationniste.

Toutefois, il faut éviter d’aller trop loin en ce sens et de faire de Paul Simon un bon Samaritain : au moins la moitié des morceaux du disque pour lesquels Paul Simon est seul à être crédité ne proviennent, en réalité, pas de lui seul. C’est Ray Phiri qui trouva le riff introduisant le tube You can call me Al ; et la musique de Crazy Love (qui n’est par ailleurs pas la meilleure du disque…) vient directement d’une berceuse que son père lui apprit. Quant à la chanson qui clôt l’album, All Around the World or The Myth of Fingerprints, il est aujourd’hui parfaitement clair qu’il a été composé en très grande partie par les musiciens de Los Lobos. Or, ni Ray Phiri, ni le sympathique petit groupe « tex-mex » ne reçurent les parts du pactole qui leur revenaient, et ils ne transformèrent pas leurs ruminations en plaintes devant un juge. A cet égard, Paul Simon (à l’instar d’un Bob Dylan et à l’inverse d’un Eric Clapton capable d’apporter de lui-même une valise de dollars à Willie Dixon en guise de droits d’auteurs) paraît bien du genre à parier sur les réticences des « petits » à se plaindre qu’on les pille…

Cette attitude indécente de la part de Paul Simon rend douteux l’argument consistant à dire que le grand auteur-compositeur voulait simplement mettre ses musiciens en valeur davantage que lui-même. En revanche, dans son rapport avec l’Afrique du Sud et l’apartheid, l’album est peut-être bien moins neutre qu’on le dit d’ordinaire. D’abord, la première chanson, Boy in the Bubble s’ouvre sur un rythme à la fois jive et gumboots, donc sur un rythme de danse à la fois américain et sud-africain tandis qu’on entend :

These are the days of miracle and wonder

This is a long distance call

The way the camera follows us in slo-mo

The way we look to us all

The way we look to a distant constellation

That’s dying in a corner of the sky

These are the days of miracle and wonder

And don’t cry baby don’t cry !

Le morceau n’est certes pas une protest song mais une forme d’espérance post-apartheid peut être trouvée dans ces paroles.

Ensuite, le titre de l’album et de la seconde chanson est Graceland. Il renvoie a priori au thème le plus américain qui soit – la maison d’Elvis à Memphis Tennessee –, mais il peut également être compris comme une terre promise, un lieu de « grâce » et de libération où « pèlerins et familles » (pilgrims and families) se rendent avec Paul Simon lui-même et « l’enfant de son premier lit » (the child of my first mariage). Plus loin, Under African Sky ressemble à une messe célébrée au milieu d’un Out of Africa un peu gentillet. Il rappelle en tout cas opportunément à ceux qui se disent imprégnés de l’Evangile (Paul Simon, lui, est d’origine juive) que c’est sous le ciel africain qu’est arrivée la Bonne nouvelle chrétienne et l’enfant qui l’incarne. Plus simplement, le parallèle qui, selon Paul Simon, peut être fait entre le quotidien et les aspirations des citoyens états-uniens et sud-africains – malgré tout ce qui les sépare – passe par l’usage d’un mélange d’anglais et de zoulou dans plusieurs chansons

Mais il y a encore plus : Graceland est le titre de l’album et il est associé, sur la pochette, à une peinture. Elle paraît assez mystérieuse au premier abord. Il s’agit d’un cavalier en manteau rouge qui tient une lance.

Quel rapport avec le pays de la grâce ? Si l’on creuse un peu – en se disant que cet aspect du disque n’est sûrement pas irréfléchi – on découvre dans la pochette de l’album qu’il s’agit d’une pièce de la collection d’art africain du Musée de Salem. Et si l’on cherche encore un peu sur le site du Musée de Salem, on apprend qu’il s’agit d’une œuvre venant d’Ethiopie. Or, l’Ethiopie est l’un des plus anciens Etats-nations africains, un pays qui ne fut (presque) pas colonisé et qui fit partie, avec le Libéria, des requérants devant la Cour internationale de Justice dans l’affaire du Sud-ouest africain. Ainsi, cette peinture est non seulement africaine (cela ne saute pas forcément aux yeux), mais elle provient d’un pays qui, premièrement, s’est engagé tôt contre l’apartheid, deuxièmement symbolise l’indépendance de l’Afrique plutôt que sa colonisation, et troisièmement qui est chrétien (majoritairement), musulman (pour un tiers de la population) et juif sans l’être devenu à la suite de la colonisation de l’Afrique aux XVIII, XIX et XXèmes siècles.

Qui est représenté sur la peinture ? Saint Georges dont on sait qu’il tua un dragon symbolisant le démon et donc le mal. Par cette peinture, Paul Simon se situe ainsi déjà sans ambiguïté du côté du bien tel qu’il est conçu par l’Ethiopie, plutôt que par le gouvernement sud-africain. Mais il y a mieux : la cathédrale anglicane Saint Georges , au Cap, est l’un des très haut lieu de la lutte anti-apartheid ! Durant l’apartheid, elle était l’un des rares lieux ouverts aux hommes de toutes les races, et c’est l’archevêque Desmond Tutu qui y décrit la population sud-africaine comme une nation « arc-en-ciel », expression dont on sait la portée qu’elle allait avoir une fois Nelson Mandela au pouvoir. Autrement dit : même si les paroles des chansons ne s’amusent pas à prétendre révolutionner le régime de l’Afrique du Sud à elles seules, le sens du disque apparaît clairement à qui veut bien le voir !

A voir la grosse fiesta mise par le groupe dans les pays bordant l’Afrique du Sud, son public noir et blanc qui s’amuse, à voir aussi la fierté et la joie de Paul présentant ses extraordinaires musiciens à des auditeurs qui souvent les connaissent mieux que lui, on se dit que bien lui en a pris, malgré le boycott, et que – contrairement à ce que put dire un jour un Joe Strummer dépité – la musique peut tout vaincre, un moment.

Florian Couveinhes-Matsumoto

Maître de conférences en droit public à l’Ecole normale supérieure (Ulm)

- Les Nations Unies et l’apartheid 1948-1994, intr. de Boutros Boutros-Ghali, Département de l’information, Nations Unies, New York, Série Livres bleus des Nations Unies, 1995, vol. I, p. 39 §§135-136. ↑

- Voir par exemple, en mars 1978, le document intitulé « Application des résolutions de l’ONU concernant le problème de l’apartheid par les ONG internationales et assistance que celles-ci fournissent au peuple opprimé d’Afrique du Sud », publié par le Centre contre l’apartheid du Département des affaires politique et du Conseil de sécurité. ↑

- J.-C. Barbier, O. Désouches, Sanctionner l’apartheid – Quatorze questions sur l’isolement de l’Afrique du Sud, Paris, Cahiers libres, éd. La Découverte, 1987, p. 127. ↑

- Introduction du premier Registre des gens du spectacle, des comédiens et des autres artistes qui se sont produits en Afrique du Sud sous le régime d’apartheid, publié par le Comité spécial contre l’apartheid, octobre 1983, Centre des Nations Unies contre l’apartheid, Notes et documents, n°20/83 (par ex. in Les Nations Unies et l’apartheid, op. cit., pp. 369-371, document 109). ↑

- Les Nations Unies et l’apartheid, op. cit., p. 77 §281. ↑

-

On notera que, dans l’ouvrage des Nations Unies de référence sur l’apartheid (in Les Nations Unies et l’apartheid, op. cit., p. 371), le nom des musiciens considérés par le Comité comme des « collaborateurs » avec le régime sud-africain, n’apparaît plus. ↑