Né en 1942 dans un camion alors que sa famille fuyait les forces soviétiques alors en campagne dans son pays, Arto Paasilinna est un écrivain finlandais renommé, auteur de plusieurs de dizaines de romans dans lesquels il développe un humour fortement teinté d’absurde qui n’est, par moments, pas sans rappeler celui du romancier britannique Tom Sharpe. La réflexion à la fois désabusée et ironique sur le droit traverse plusieurs de ses œuvres, comme Prisonniers du paradis (1974), La Douce empoisonneuse (1988) ou encore Le Potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison (1998).

Né en 1942 dans un camion alors que sa famille fuyait les forces soviétiques alors en campagne dans son pays, Arto Paasilinna est un écrivain finlandais renommé, auteur de plusieurs de dizaines de romans dans lesquels il développe un humour fortement teinté d’absurde qui n’est, par moments, pas sans rappeler celui du romancier britannique Tom Sharpe. La réflexion à la fois désabusée et ironique sur le droit traverse plusieurs de ses œuvres, comme Prisonniers du paradis (1974), La Douce empoisonneuse (1988) ou encore Le Potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison (1998).

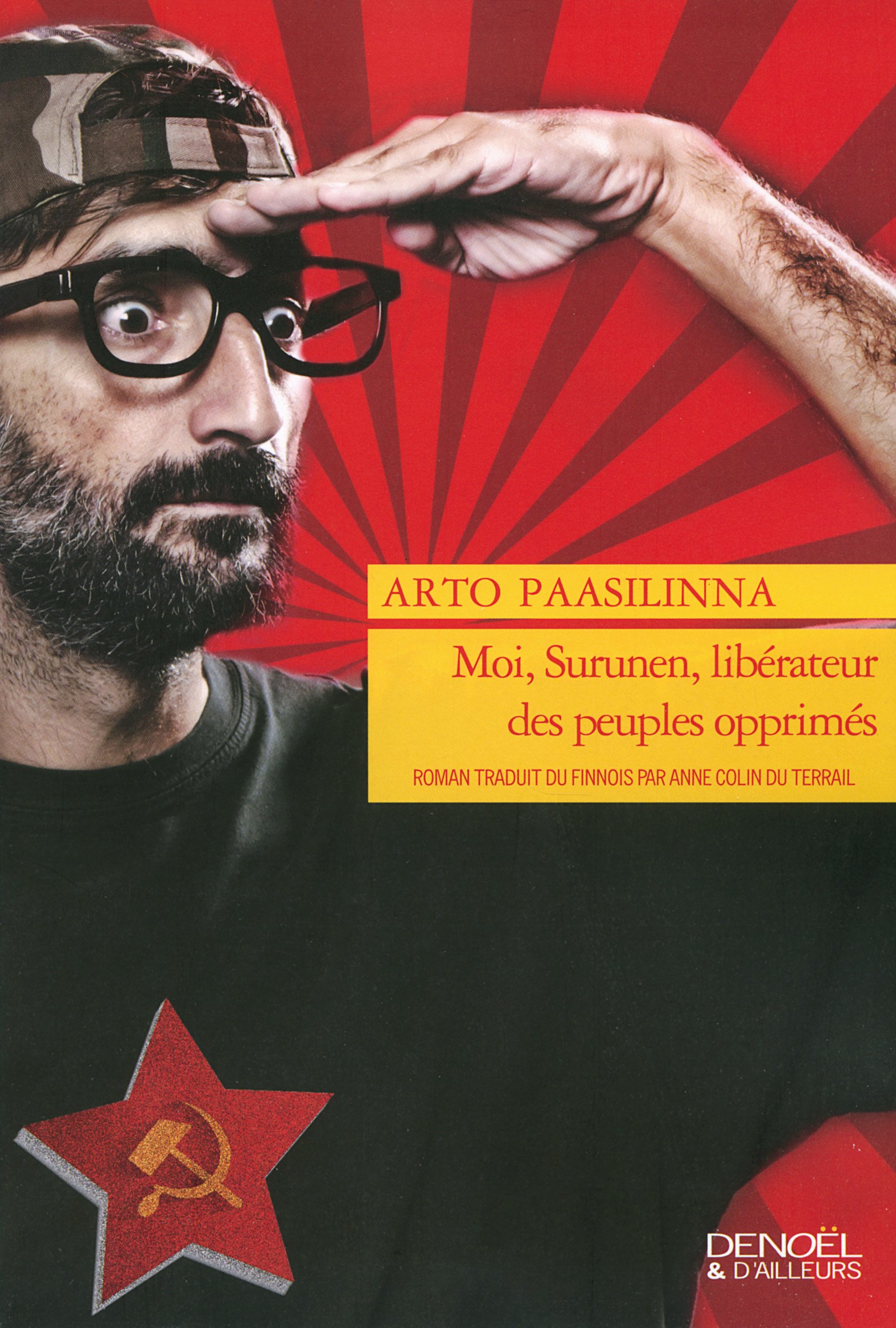

Dans Vapahtaja Surunen (littéralement Surunen, le sauveur, paru en version originale en 1986 et en traduction française en 2015 sous le titre Moi, Surunen, libérateur des peuples opprimés), c’est à une réflexion critique sur les droits humains qu’il nous invite. Viljo Surunen est membre d’Amnesty international en Finlande, et milite depuis des années avec sa compagne, Anneli Immonen. La sensibilité commune de ces deux enseignants à la cause des droits humains n’est sans doute pas sans rapport avec certains de leurs antécédents familiaux : le grand-père de Surunen, ancien rebelle rouge en Russie pendant la guerre civile de 1918, a été a été fait prisonnier et torturé à mort, tandis que le grand-père de sa compagne est un ancien garde blanc assassiné par les Rouges, en 1917. Cependant, alors qu’il passe tranquillement la soirée avec sa bien-aimée, Surunen se demande soudain si l’envoi de lettres ou de pétitions est bien efficace :

La sensibilité commune de ces deux enseignants à la cause des droits humains n’est sans doute pas sans rapport avec certains de leurs antécédents familiaux : le grand-père de Surunen, ancien rebelle rouge en Russie pendant la guerre civile de 1918, a été a été fait prisonnier et torturé à mort, tandis que le grand-père de sa compagne est un ancien garde blanc assassiné par les Rouges, en 1917. Cependant, alors qu’il passe tranquillement la soirée avec sa bien-aimée, Surunen se demande soudain si l’envoi de lettres ou de pétitions est bien efficace :

« Plus le printemps avançait, plus l’enseignant de langues vivantes avait l’impression que malgré toutes les lettres qu’Anneli Immonen et lui envoyaient au président de la République de Macabraguay, le général de division Ernesto de Pelegrini, Ramon Lopez ne serait pas libéré de sitôt. Il était bien sûr important de participer aux réunions d’Amnesty, et naturel de passer ensuite la soirée avec Anneli autour d’une bonne bouteille, mais tout cela semblait en définitive assez vain. Il lui paraissait de plus en plus évident que boire des caisses entières de vin et avaler des kilos de fromage n’aidait pas le moins du monde Ramon, qui continuerait de pourrir dans sa prison fétide malgré son parrain et sa marraine finlandais » (p. 13).

Un voyage libérateur s’engage alors, d’abord au « Macabraguay », petite dictature d’Amérique centrale puis, de manière plus improvisée, en Vachardoslavie, un régime communiste situé un Europe orientale, dans les Balkans. Dans ces deux pays, Surunen use de divers (et plus ou moins subtils) stratagèmes pour libérer des dissidents politiques, d’une prison dans le premier cas, et d’un hôpital psychiatrique dans le second. Finalement, ce n’est donc pas en militant ou en participant à des réunions ou à des discussions mais en agissant sur le terrain que Surunen a fait avancer la cause des droits humains partout dans le monde. Ainsi, ces droits apparaissent à la fois universels dans leur portée, en ce qu’ils doivent s’appliquer sans considération pour les régimes politiques, et contingents dans leur interprétation et leur mise en œuvre, cette dernière dépendant de l’action et de l’efficacité d’acteurs opérant sur le terrain. S’articuleraient ainsi dans cette œuvre un point de vue « idéaliste » et un point de vue « réaliste » des droits humains.

I. Un point de vue idéaliste: une condamnation des exactions des Etats au nom des normes et valeurs universelles

On l’a compris, le roman sort en pleine période de guerre froide, au cœur des années 1980. Dans ce contexte, et au-delà des clivages idéologiques et politiques, les droits humains doivent s’appliquer uniformément, dans un camp comme dans l’autre. C’est du moins ce qui ressort de ce roman, dans lequel sont critiqués successivement les régimes dictatoriaux pro-occidentaux puis pro-soviétiques.

En dénonçant la dictature au Macabraguay, « un pays où les droits de l’homme sont bafoués tous les jours » (p. 12), Arto Paasilinna pense probablement à des précédents comme ceux du Nicaragua (en tout cas sous le dictateur Somoza, jusqu’en 1979), au Salvador, ou encore au Guatemala, dans lesquels le soutien des Etats-Unis aux dictatures locales étaient alors justifiées par la lutte contre le communisme. Dans ce contexte, les droits humains apparaissaient comme un argument bien fragile pour mettre en cause les innombrables exactions observées sur place. Alors qu’il invoque s’adresse au général Ernesto de Pelegrini, qui dirige le pays d’une main de fer, Surunen l’apprendra à ses dépens :

« Président Pelegrini, j’en appelle à vous ! Le Macabraguay doit ratifier les conventions internationales interdisant la torture…

La proclamation de ses idéaux s’arrêta là, car les gorilles le traînèrent à l’écart, le jetèrent à l’arrière d’un blindé, l’encagoulèrent et l’assommèrent d’un coup de poing » (p. 87).

Et un peu plus tard, alors qu’il se réfère cette fois à la constitution pour plaider la cause d’un prisonnier politique :

« Le sous-lieutenant se leva de la table de jeu et le regarda droit dans les yeux d’un air mauvais. ‘Vous ne manquez pas d’air, venir me faire la leçon sur la constitution macabraguayenne ! Très bien, j’ai comme l’impression que vous êtes communiste. Et aucune constitution ne s’applique aux cocos dans ce pays, si vous voulez savoir’ » (p. 127).

Ainsi sont fermement condamnées les dictatures latino-américaines, ainsi incidemment que les Etats-Unis qui les soutiennent (pp. 59-60).

Mais les droits humains doivent également être respectés de l’autre côté du rideau de fer, en Vachardoslavie, un pays d’Europe de l’est qui n’est pas sans évoquer la Bulgarie, la Yougoslavie ou la Roumanie. C’est dans ce pays que Surunen se rend avec Rigoberto Fernandez, un prisonnier politique macabraguayen qu’il a libéré, et qui éprouve quelque difficulté à comprendre les motivations de son nouveau compagnon de route finlandais :

« Tu n’es donc pas communiste ? Pourquoi m’as tu libéré de La Trivial, alors ?

– Je t’ai emmené pour de simples raisons humanitaires universelles. Il expliqua qu’à ses yeux on n’avait pas le droit de détenir des gens en prison à cause de leurs opinions politiques, quelle que soit la cause qu’ils défendaient. On n’avait pas non plus le droit de les torturer, en quelques circonstances que ce soit » (p. 225) ?

La philosophie de Surunen semble assez bien exprimée dans cette réplique ; c’est au non d’un droit naturel à portée universelle que les droits humains doivent être défendus, et ce au-delà du droit positif existant, que ce dernier soit international (on a vu que le Macabraguay n’était pas lié par les conventions prohibant la torture) ou national (on vient également de constater comment cette constitution était interprétée de manière bien particulière dans le pays). En même temps, et c’est le deuxième enseignement —peut-être le plus original— de ce roman, l’universalisme ne signifie rien s’il ne donne pas lieu à des actions spécifiques visant à faire respecter concrètement les valeurs humanistes, et finalement à leur donner sens.

II. Un point de vue réaliste : l’action menée au nom d’une décision et d’une foi propre à chaque individu

Comme on l’a annoncé d’emblée, Moi, Surunen se présente comme un critique du confort douillet dans lequel peuvent se confiner les militants d’Amnesty international, lorsqu’ils se contentent d’envoyer des lettres et des pétitions, bien à l’abri de tout risque mais aussi, finalement, de toute réflexion approfondie sur les difficultés de mettre en œuvre les droits humains sur le terrain. Ce qui transparaît progressivement à la lecture du périple de Surunen, c’est non seulement que seule l’action est de nature à faire réellement évoluer les choses, mais aussi que cette action repose finalement moins sur des valeurs universelles que sur un acte de foi, dicté par sa conscience individuelle voire par une sorte d’impulsion qui provient plus des tripes que de la raison. Le périple « droitsdelhommiste » de Surunen se présente ainsi comme une longue suite d’improvisations —par ailleurs non dénuées d’un certain hédonisme, au vu des petits plaisirs que le héros ne se refuse pas lorsque les occasions se présentent—, et non comme le déroulement d’une action réfléchie, basée sur une réflexion abstraite, déductive ou rationnelle. Ni le droit positif, ni finalement un droit naturel rationnel, ne semblent particulièrement contraignants :

« Il savait certes qu’il se rendrait coupable de plusieurs délits s’il prenait à nouveau la justice entre ses mains et libérait des prisonniers politiques. Mais n’était-ce pas un plus grand crime de torturer des gens dans des unités spéciales d’hôpitaux psychiatriques que de les en faire sortir, même sans autorisation, sans se soucier des lois. Surunen se refusait à considérer le problème des prisonniers politiques du seul point de vue des gouvernements en place. Seule sa conscience lui dictait sa conduite. Il écoutait sa voix et obéissait à ses ordres » (p. 266).

Le critère est donc celui de la conscience, une conscience qu’il partage sans doute avec sa compagne, « une femme d’honneur qui connaissait la différence entre le bien et le mal » (p. 16). C’est à cette dernière qu’il s’adressera pour justifier les dernières péripéties de son voyage en Vachardoslavie :

« Surunen raconta qu’il appelait du cabaret le plus chaud des Balkans, Les Nuits de Slavogrod. Ils pouvaient parler en toute tranquillité.

‘D’un cabaret ? Qu’est-ce que tu fais dans un cabaret en plein milieu de la journée ? Tu as bu ?’

Le philologue expliqua qu’il se trouvait dans cet établissement pour des motifs tout à fait sérieux, même s’il avait un peu bu de champagne rouge au petit déjeuner après être rentré là à l’aube en crochetant la serrure avec deux dissidents qu’il avait libérés au cours de la nuit de l’hôpital psychiatrique local. L’un deux était un pasteur baptiste un peu dérangé et l’autre un pickpocket fasciste…

‘Malheureux, dans quoi t’es tu fourré’, gémit la maîtresse de musique Anneli Immonen.

Surunen reprit son récit. Il expliqua plus en détail le contexte et le déroulement des événements. Pour finir, Anneli Immonen dut admettre qu’il avait agi dans cette folle entreprise de manière tout à fait rationnelle » (pp. 307-308).

En ce sens, Moi, Surunen peut être vu comme une ode au particularisme de la décision individuelle, seule à même à donner une signification réelle aux droits proclamés abstraitement dans les textes. Une perspective qui semble faire écho à plusieurs approches philosophiques des droits humains.

- En premier lieu, on peut penser au « réalisme américain », courant selon quel l’essence du droit doit être recherchée non pas dans les codes (ou plus généralement dans un système de normes, comme dans une perspective positiviste classique de type normativiste inspiré de la pensée de Kelsen) mais dans la décision du juge, qui seul sera à même de donner à la règle juridique une véritable signification : « ce que j’appelle le droit, c’est une prédiction de ce que les tribunaux feront effectivement et rien de plus prétentieux que cela » (Oliver Wendell Holmes, « The Path of the Law », Harvard Law Review, vol. 10, 1897). Ainsi, ce qu’illustrerait le roman, c’est que les droits de l’homme ne signifient rien tant qu’ils restent dans les textes, les livres ou les codes, mais n’acquièrent une existence qu’une fois appliqués, sur le terrain. En même temps, Surunen n’est pas juge mais simple individu, un individu prêt on l’a vu à contourner les procédures existantes pour n’obéir qu’à sa seule conscience.

- Une deuxième piste pourrait être celle du « décisionnisme », cette autre théorie juridique opposée au normativisme, selon laquelle « on peut juridiquement trouver le fondement ultime de toute validité et de toute valeur juridique dans un acte de volonté, dans une décision », et non dans une norme (Carl Schmitt, Les trois types de pensée juridique, Paris, P.U.F., 1995, p. 81). Une fois encore, on pourrait trouver quelque conformation de cette assertion dans les aventures de Surunen, qui montrent comment chaque droit ne prend sens que si et dans la mesure où il est lié à une volonté et à une décision individuelle. Mais, d’un autre côté, cette faculté de décider, spécialement dans des situations exceptionnelles, est plus largement associée par Schmitt à la souveraineté, et Surunen ne se voit manifestement pas plus comme une autorité souveraine que comme un juge.

Peut-être est-ce dès lors plus fondamentalement du côté de la pensée de Nietzsche que Arto Paasilinna cherche à nous mener. On le sait, le philosophe oppose le « dernier homme », celui pour lequel le bien-être, la sécurité, et bientôt la médiocrité de l’existence, deviennent règles de vie, au « surhomme » qui en constitue l’opposé :

Peut-être est-ce dès lors plus fondamentalement du côté de la pensée de Nietzsche que Arto Paasilinna cherche à nous mener. On le sait, le philosophe oppose le « dernier homme », celui pour lequel le bien-être, la sécurité, et bientôt la médiocrité de l’existence, deviennent règles de vie, au « surhomme » qui en constitue l’opposé :

esprit fort, libéré des normes et des contraintes, laissant s’exprimer sa liberté en faisant confiance à son intuition et à son génie (Nietzsche, Le Crépuscule des idoles, « Flâneries inactuelles », § 49). Un portrait qui, à bien des égards, semble désigner le héros hédoniste Viljo Surunen…

Cependant, ce que ce roman laisse aussi entrevoir, c’est que privilégier la foi et la décision individuelle du héros au nom des limites d normes énoncées abstraitement dans les textes, c’est aussi risquer de verser dans l’arbitraire et dans la pure subjectivité. Pourquoi Surunen sauve-t-il telle personne plutôt que telle autre ? Au nom de quoi peut-il justifier des actes de violence par une simple référence à sa « conscience » ou à sa « voix » ? Quelle est la légitimité de ces justiciers qui prétendre faire prévaloir leur propre conception des droits humains partout dans le monde, quels que soient les spécificités des lois ou des cultures locales ? Ces questions, qui sont explorées dans un film de Joachim Lafosse (Les Chevaliers blancs, 2015) ou dans un récent roman de Jean-Claude Rufin sur les dérives de l’humanitaire (Check point, Gallimard, 2015), ne sont guère développées par Arto Paasilinna, dont l’œuvre montre ici certaines limites.

Sans doute peut-on pour approfondir la réflexion se tourner enfin vers la pensée d’un de ses compatriotes, internationaliste celui-là, Martti Koskenniemi. Ce dernier a bien mis en exergue les dilemmes de la pensée juridique contemporaine, écartelée entre le souci de se fonder sur des normes universelles et la nécessité d’interpréter ces dernières, au risque de tomber dans la pure subjectivité. Dans plusieurs de ses travaux récents, il évoque plus spécifiquement la bureaucratisation des droits humains, en opposant la figure de l’administrateur intégré dans les structures et les institutions officielles de protection —lequel contribue à légitimer un système pourtant producteur de certaines violations des droits—, et celle du militant « révolutionnaire » qui s’en détache —y compris par des luttes parfois violentes menées sur le terrain— en vue de préserver l’authenticité du projet :

« There is much to be said in favor of human rights—including human rights experts—staying outside regular administrative procedures, as critics and watchdogs, flagging the interests of those who are not regularly represented. This would protect those experts from the need to make the kinds of mundane choices that administrators have to make on a routine basis and that always seem to call for a downsizing of one’s preferences into pragmatic rules of thumb and ad hoc accommodations. Human rights arose from revolution, not from a call for mainstreaming. One cannot be a revolutionary and participate in the regular management of things without some cost to both of these projects. The more ‘‘revolutionary’’ one is, the more difficult it is to occupy those administrative positions in which the main lines of policy are being set. The more influential one is as an administrative or regulatory agent, the less ‘‘revolutionary’’ one’s policies can be. There is nothing in this dilemma that is specific to rights. It concerns political action and strategy, requiring—as all politics does—a continuously critical and self-critical sensibility that moves between commitment to the idioms in which one has been trained and an ability to not let that commitment block one’s view of the consequences of one’s action, […] » (« Human Rights Mainstreaming as a Strategy for Institutional Power », Humanity, vol. 1, Nber 1, 2010, p. 55)

La tension entre l’idéalisme porté par des normes abstraites et le réalisme faisant dépendre la mise en œuvre et la signification particulière de normes d’actions individuelles et contextualisées, entre le raisonnement par déduction à partir de grands principes abstraits énoncés dans des codes et par induction sur la base d’une foi ou d’une impulsion difficilement rationalisable, est décidément au centre de diverses réflexions sur les droits humains. C’est sans doute tout le mérite de Moi Surunen de nous le rappeler…

* Merci à Barbara Delcourt pour toutes ses remarques et suggestions, spécialement ses références à Nietzsche et à Joachim Lafosse.