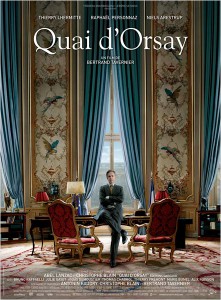

Denrée rare et souvent fade du cinéma français, le film politique vient ces dernières années de gagner quelques lettres de noblesse ou, pour s’affranchir de toute terminologie aristocratique, quelques vaillantes couleurs républicaines. Après L’exercice de l’Etat, remarquable étude des cabinets ministériels signé par Pierre Schoeller, c’est au tour de Bertrand Tavernier de livrer, avec Quai d’Orsay, sa vision du fonctionnement du pouvoir exécutif. Il ne s’agit pas de sa première intrusion dans les hautes sphères de l’Etat. Il y a près de quarante ans, Que la fête commence mettait déjà en scène les plus éminentes figures de la monarchie française. Certains prendront plaisir à établir quelques parallèles saisissants entre la cour du duc d’Orléans et celle du ministre des affaires étrangères. D’autres s’amuseront tout autant à reconnaître, parmi les acteurs qui firent une brève apparition dans Que la fête commence, l’encore tout jeune Thierry Lhermitte, qui tient aujourd’hui le rôle du locataire phraseur et virevoltant du Quai d’Orsay.

Denrée rare et souvent fade du cinéma français, le film politique vient ces dernières années de gagner quelques lettres de noblesse ou, pour s’affranchir de toute terminologie aristocratique, quelques vaillantes couleurs républicaines. Après L’exercice de l’Etat, remarquable étude des cabinets ministériels signé par Pierre Schoeller, c’est au tour de Bertrand Tavernier de livrer, avec Quai d’Orsay, sa vision du fonctionnement du pouvoir exécutif. Il ne s’agit pas de sa première intrusion dans les hautes sphères de l’Etat. Il y a près de quarante ans, Que la fête commence mettait déjà en scène les plus éminentes figures de la monarchie française. Certains prendront plaisir à établir quelques parallèles saisissants entre la cour du duc d’Orléans et celle du ministre des affaires étrangères. D’autres s’amuseront tout autant à reconnaître, parmi les acteurs qui firent une brève apparition dans Que la fête commence, l’encore tout jeune Thierry Lhermitte, qui tient aujourd’hui le rôle du locataire phraseur et virevoltant du Quai d’Orsay.

Thierry Lhermitte endosse ici les habits d’Alexandre Taillard de Vorms, double assumé de Dominique de Villepin, au cœur de la crise internationale précédant l’invasion de l’Irak. Le film, adaptation plutôt fidèle d’une bande-dessinée éponyme (Abel Lanzac et Christophe Blain, ed. Dargaud, 2011), suit les premiers pas d’Arthur Vlaminck au sein du cabinet du ministre. Chargé des « langages », il se lance avec peine dans la rédaction de discours qui jamais ne semblent trouver grâce aux yeux de leur principal destinataire. « Il faut tout reprendre depuis le début ! » est souvent la seule indication qu’il reçoit du ministre. Jeté sans préavis dans le bain acide des tensions du grand monde diplomatique et des querelles intestines du petit monde des cabinets ministériels, il sera témoin de la gestion acrobatique de plusieurs crises internationales et participera finalement avec succès à la rédaction du fameux discours que prononça le ministre français devant le conseil de sécurité de l’ONU, le 14 février 2003.

Thierry Lhermitte endosse ici les habits d’Alexandre Taillard de Vorms, double assumé de Dominique de Villepin, au cœur de la crise internationale précédant l’invasion de l’Irak. Le film, adaptation plutôt fidèle d’une bande-dessinée éponyme (Abel Lanzac et Christophe Blain, ed. Dargaud, 2011), suit les premiers pas d’Arthur Vlaminck au sein du cabinet du ministre. Chargé des « langages », il se lance avec peine dans la rédaction de discours qui jamais ne semblent trouver grâce aux yeux de leur principal destinataire. « Il faut tout reprendre depuis le début ! » est souvent la seule indication qu’il reçoit du ministre. Jeté sans préavis dans le bain acide des tensions du grand monde diplomatique et des querelles intestines du petit monde des cabinets ministériels, il sera témoin de la gestion acrobatique de plusieurs crises internationales et participera finalement avec succès à la rédaction du fameux discours que prononça le ministre français devant le conseil de sécurité de l’ONU, le 14 février 2003.

Derrière l’indéniable réussite du film dans son registre burlesque se dissimulent des thématiques plus sérieuses et des enjeux plus profonds. Le juriste cinéphile, nourri par la fréquentation des salles de négociation et des salles obscures, ne manquera pas de s’interroger sur la place réservée au droit international dans le déroulement des événements et dans les motivations de ses acteurs.

Le désir de « légitimité » revient sans cesse ; il devient même l’un des ressorts comiques du film, martelé par un ministre aux allures de pantin désarticulé. Mais cette légitimité n’est pas celle du droit ; elle apparaît plutôt comme forgée par l’histoire des rapports de force et par la place que la France entend pleinement occuper au sein du Conseil de sécurité, ou moins glorieusement dans son « pré carré africain ». À moins bien sûr qu’un esprit mal tourné ne puisse voir dans le droit international que la résultante de ces rapports de force, sans autre légitimité, précisément.

Car au fond, qu’est-ce qui animait vraiment la France, en février-mars 2003, lorsqu’elle s’opposait, non seulement à l’intervention militaire de la coalition menée par les Etats-Unis, mais aussi et surtout à toute validation de cette intervention par la communauté internationale, ici incarnée par le Conseil de sécurité ? Etait-ce le respect du droit international ? On peut en douter, car sans la menace du veto français, ladite intervention aurait sans doute été avalisée par l’ONU, et aurait donc pu, de jure, « devenir légitime ». En quelque sorte, l’illégalité de l’intervention américaine prit forme dans la menace du veto français.

Le spectateur d’aujourd’hui, découvrant par le cinéma cette réalité du droit international, saura la comparer avec ce qui se joue aujourd’hui autour de la crise syrienne. Certes, les deux situations ne sont pas entièrement comparables. Les armes de destruction massive de l’Irak n’étaient que de simples suppositions qui se révélèrent infondées, alors que les armes chimiques syriennes sont une réalité tragiquement avérée. Pour autant, le droit reste le même, et le recours à la force demeure lié à l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité. Cette institution, que la France défendait hier comme seul rempart légitime contre la tentation unilatérale, est-elle devenue soudain le complice de la barbarie ? Son inaction, jadis favorisée par la France, est désormais le résultat des pressions russes. Et le veto salvateur d’hier est devenu le veto coupable d’aujourd’hui.

Cette étrange fabrique de la norme internationale se lit en creux tout au long du film, au travers du cheminement tortueux du discours, axé dès l’origine autour d’une combinaison cryptique qui sonne comme une devise nationale : « légitimité, unité, efficacité ». Dans cette dynamique, les préoccupations juridiques n’occupent pas une place de premier plan. Ce qui se joue ici relève plutôt du répertoire classique du théâtre international : un face-à-face entre les États-Unis et la France, entre la puissance réelle et la puissance fantasmée, entre la grande armée et le commando.

Alexandre Taillard de Vorms : « La garde rapprochée du secrétaire d’Etat américain c’est 80 personnes, avec des moyens énormes. Nous, on est à peine une dizaine. C’est un tout petit navire. Ce n’est même pas un navire d’ailleurs, c’est une barque. C’est dérisoire. C’est un radeau. Mais, sur ce radeau, j’ai choisi les meilleurs. »

Devant l’étalage de la force américaine, que l’on perçoit dans le film sans jamais qu’elle ne soit montrée, Bertrand Tavernier met en scène un homme presque seul, qui se décrit lui-même comme étant « à poil », avec pour seul bagage des feuilles de papier remplis de mots, de concepts, de renvois historiques et de références littéraires ou poétiques. L’arme suprême que le ministre brandit, avant même la menace du veto, est un livre en forme de fragments écrit au VIème siècle avant notre ère par Héraclite, avec lequel il partage le goût immodéré pour l’obscurité aphoristique, mais aussi pour une forme étrange d’introspection narcissique, parfaitement illustrée par le fragment héraclitéen qui ouvre le film : « J’étais en quête de moi-même (fragment 101)»

Les relations internationales, dans la vision embrouillée du ministre français, semblent animées par un mouvement permanent de forces contraires, à l’image des tensions dont Héraclite faisait le moteur du monde : « le combat est le père de toutes choses (fragment 53) ». Mais, dans ce combat incessant existe un principe d’ordre et d’équilibre, dont l’un des éléments clés est le logos, mot grec qui signifie à la fois « raison », « logique », « loi » et « langage ». On comprend mieux, dès lors, pourquoi le ministre admirateur d’Héraclite accorde au langage une importance primordiale. Et comment le discours, finalement, fait office de loi internationale.

Les relations internationales, dans la vision embrouillée du ministre français, semblent animées par un mouvement permanent de forces contraires, à l’image des tensions dont Héraclite faisait le moteur du monde : « le combat est le père de toutes choses (fragment 53) ». Mais, dans ce combat incessant existe un principe d’ordre et d’équilibre, dont l’un des éléments clés est le logos, mot grec qui signifie à la fois « raison », « logique », « loi » et « langage ». On comprend mieux, dès lors, pourquoi le ministre admirateur d’Héraclite accorde au langage une importance primordiale. Et comment le discours, finalement, fait office de loi internationale.

Stéphane Cahut, conseiller du ministre : « Ce discours, c’est comme si vous lisiez le Talmud à une assemblée de copropriétaires. Il y aura 191 discours, de 10 minutes chacun ! »

Alexandre Taillard de Vorms : « Justement, chaque minute compte ! »

À cet égard, on admirera tout autant les discours « fondateurs », déclamés par le ministre tribun, que l’usage discret mais obstiné du langage, au sens de dialogue, dont fait preuve l’infatigable directeur de cabinet du ministre, Claude Maupas. C’est le logos, encore lui, qui dénoue les crises, comme si les mots pouvaient desceller les pierres des murs réputés les plus infranchissables. C’est aussi par son discours chuchoté mais récurrent, sans éclat mais réaliste, cohérent, répétitif jusqu’à l’ennui mais habilement conçu et défendu, même lorsqu’il est en demi-sommeil, que Claude Maupas, serviteur de l’Etat, parvient à convaincre le ministre de l’importance primordiale de la relation franco-allemande.

Le film est aussi une illustration à la fois cruelle et drolatique du « cavalier seul » si souvent assumé par la diplomatie française. Le ministre présente la France comme un pays qui sait se tenir « debout, face à l’Histoire et devant les hommes » – citation authentique. Contre l’ignorance et la peur, vocables qui semblent désigner le reste du monde, le ministre prétend se faire le porte parole de l’humanité tout entière, en digne héritier des valeurs universelles dont le siècle des Lumières et la Révolution furent l’incarnation – à tort ou à raison. Il y aurait ainsi, comme le décrit Martti Koskenniemi dans son ouvrage de référence sur l’histoire du droit international, The Gentle Civilizer of Nations, une volonté hégémonique d’une certaine doctrine internationaliste française, qui s’appuie sur ce qu’elle imagine elle-même comme la symbiose parfaite entre le génie français et le bonheur de l’humanité.

Cette symbiose explique en partie le profond mépris que le ministre éprouve à l’égard de la construction européenne, confisquée selon lui par la technostructure administrative. Elle est aussi à l’origine de la « Françafrique », dont les soubresauts sont évoqués dans le film lors du passage consacré à la guerre civile en Oubanga, dont il n’est pas difficile de voir un proche cousin de la Côte d’Ivoire. Bertrand Tavernier ne fait ici qu’effleurer ce qu’il dénonçait avec verve dans Coup de torchon, trente deux ans plus tôt, et ne se sert de cet épisode que pour pointer les contradictions manifestes de la politique étrangère française – l’ONU, dont on ne souhaite surtout pas qu’elle endosse la fièvre va-t-en guerre des néoconservateurs américains, devrait en revanche avaliser dans l’heure l’envoi de militaires en Afrique pour éviter un bain de sang dans lequel, détail non négligeable, des milliers de ressortissants français pourraient être plongés. L’humanité, d’un seul coup, s’identifie aux réseaux humains et commerciaux que la France a tissés dans ses anciennes colonies. « Une route qui monte et qui descend – une et la même (fragment 60) », aurait sans doute dit Héraclite.

Cette symbiose explique en partie le profond mépris que le ministre éprouve à l’égard de la construction européenne, confisquée selon lui par la technostructure administrative. Elle est aussi à l’origine de la « Françafrique », dont les soubresauts sont évoqués dans le film lors du passage consacré à la guerre civile en Oubanga, dont il n’est pas difficile de voir un proche cousin de la Côte d’Ivoire. Bertrand Tavernier ne fait ici qu’effleurer ce qu’il dénonçait avec verve dans Coup de torchon, trente deux ans plus tôt, et ne se sert de cet épisode que pour pointer les contradictions manifestes de la politique étrangère française – l’ONU, dont on ne souhaite surtout pas qu’elle endosse la fièvre va-t-en guerre des néoconservateurs américains, devrait en revanche avaliser dans l’heure l’envoi de militaires en Afrique pour éviter un bain de sang dans lequel, détail non négligeable, des milliers de ressortissants français pourraient être plongés. L’humanité, d’un seul coup, s’identifie aux réseaux humains et commerciaux que la France a tissés dans ses anciennes colonies. « Une route qui monte et qui descend – une et la même (fragment 60) », aurait sans doute dit Héraclite.

Pour conclure, il faut insister sur le rythme et l’exceptionnelle qualité documentaire du film, qui met en scène le théâtre du droit international dans ses décors naturels – les ministères, le siège des Nations Unies, mais aussi les routes à peine carrossables d’un pays en guerre. Aux pièces immenses richement décorées et totalement vides s’opposent les bureaux et les salles de réunions minuscules fourmillant de fonctionnaires surmenés et affamés, mais toujours soucieux de leur apparence extérieure. La sombre rigueur des costumes et la brillance des chaussures comptent autant que le contenu des positions défendues.

De ce chaos permanent, où les feuilles et les dossiers s’envolent plus vite que les idées, surgit enfin un discours, un exposé, une vision claire, un logos venant du fond des âges. Des fragments de droit, peut-être.

Immi Tallgren

LL.D., Research Fellow, Université de Helsinki