Une couverture tout en bleu et blanc, rappelant les couleurs de l’organisation internationale. Un personnage dont le regard file vers les hauteurs de l’édifice si caractéristique qui l’abrite, comme un pied de nez à John Bolton, l’ambassadeur y représentant les Etats-Unis durant la présidence de Georges W. Bush, qui n’avait pas hésité à affirmer que « si on enlevait dix étages à l’ONU, ca ne changerait strictement rien ». Il paraît difficile pour quiconque s’intéresse aux Nations Unies de ne pas être intrigué par ce roman graphique aux titre et sous-titre évocateurs. L’envie de se retrouver « au cœur de la diplomatie mondiale » est d’autant plus irrésistible que l’ouvrage raconte les années que Karim Lebhour, le scénariste, a passées à New York entre 2010 et 2014 à couvrir l’actualité des Nations Unies en tant que correspondant de Radio France Internationale, une histoire dont la narration autobiographique promettait a priori de charrier un matériau riche de représentations de ce que sont les Nations Unies et les règles qui en fondent les pouvoirs et en encadrent le fonctionnement.

Au-delà des espérances, les deux cent huit planches de l’ouvrage regorgent de renvois aux principes fondateurs de l’organisation et en soulignent à la fois les ambitions et les limites. Trente-deux d’entre elles mériteraient d’être analysées en raison des idées qu’elles véhiculent à propos du droit des Nations Unies et il n’a pas été aisé d’en choisir les plus significatives du regard que porte l’ouvrage sur cette organisation sans en caricaturer le propos. On peut dire que cette « saison à l’ONU » suggère que l’organisation est avant tout ce que les Etats acceptent d’en faire (1) et que son action est tributaire des rapports de force qui s’établissent à l’occasion de l’interprétation des pouvoirs que lui reconnaît la Charte (2). Ce portrait réaliste n’est pas pour autant dénué d’un certain idéalisme qui conçoit cette organisation comme un espace de dialogue dont on peut s’emparer avec créativité pour préserver la paix (3). En somme, c’est un regard à la fois lucide et tendre que jette sur l’institution cette bande-dessinée dont le propos intelligent et nuancé est merveilleusement servi par la ligne claire d’Aude Massot.

1. Les Nations Unies sont ce que les États (les plus puissants) acceptent d’en faire : une approche volontariste des sujets de l’ordre juridique international

Si quelqu’un avait des doutes sur l’identité des principaux acteurs des Nations Unies, la lecture de cette bande-dessinée aura tôt fait de les dissiper tant elle souligne que l’organisation est avant tout composée d’Etats et que son fonctionnement reste conditionné par les rapports de force qui animent les relations que les Etats entretiennent entre eux et avec l’organisation.

Le principe de non interférence par l’ONU dans les affaires intérieures des Etats constitue indubitablement l’un des principes fondamentaux énoncés par la Charte des Nations Unies. Mais il est rarement présenté comme l’un des « deux principes de base » de l’organisation. L’identification de l’égalité souveraine de tous les Etats membres comme « l’autre principe déterminant » est aussi significatif. En choisissant de mettre en lumière ces deux principes, l’ouvrage souligne combien l’action des Nations Unies dépend des Etats souverains, en la limitant puisqu’elle ne peut s’immiscer dans leurs affaires intérieures ou en la conditionnant plus fondamentalement puisque les décisions leur appartiennent au sein de l’Assemblée générale comme au sein du Conseil de sécurité. Loin de disposer d’une véritable autonomie, les Nations Unies apparaissent comme un ensemble d’Etats dont les volontés déterminent entièrement les opérations. L’ouvrage met aussi en évidence la place prépondérante qu’y occupent les Etats disposant du droit de veto au sein du Conseil de sécurité, cet organe qui est « le seul à pouvoir prendre des décisions coercitives » et auquel l’ouvrage consacre bien plus d’attention qu’à l’Assemblée générale, renforçant l’idée selon laquelle les rapports de force qui gouvernent les relations internationales expliquent autant ce qui se passe aux Nations Unies que ce qui ne s’y passe pas.

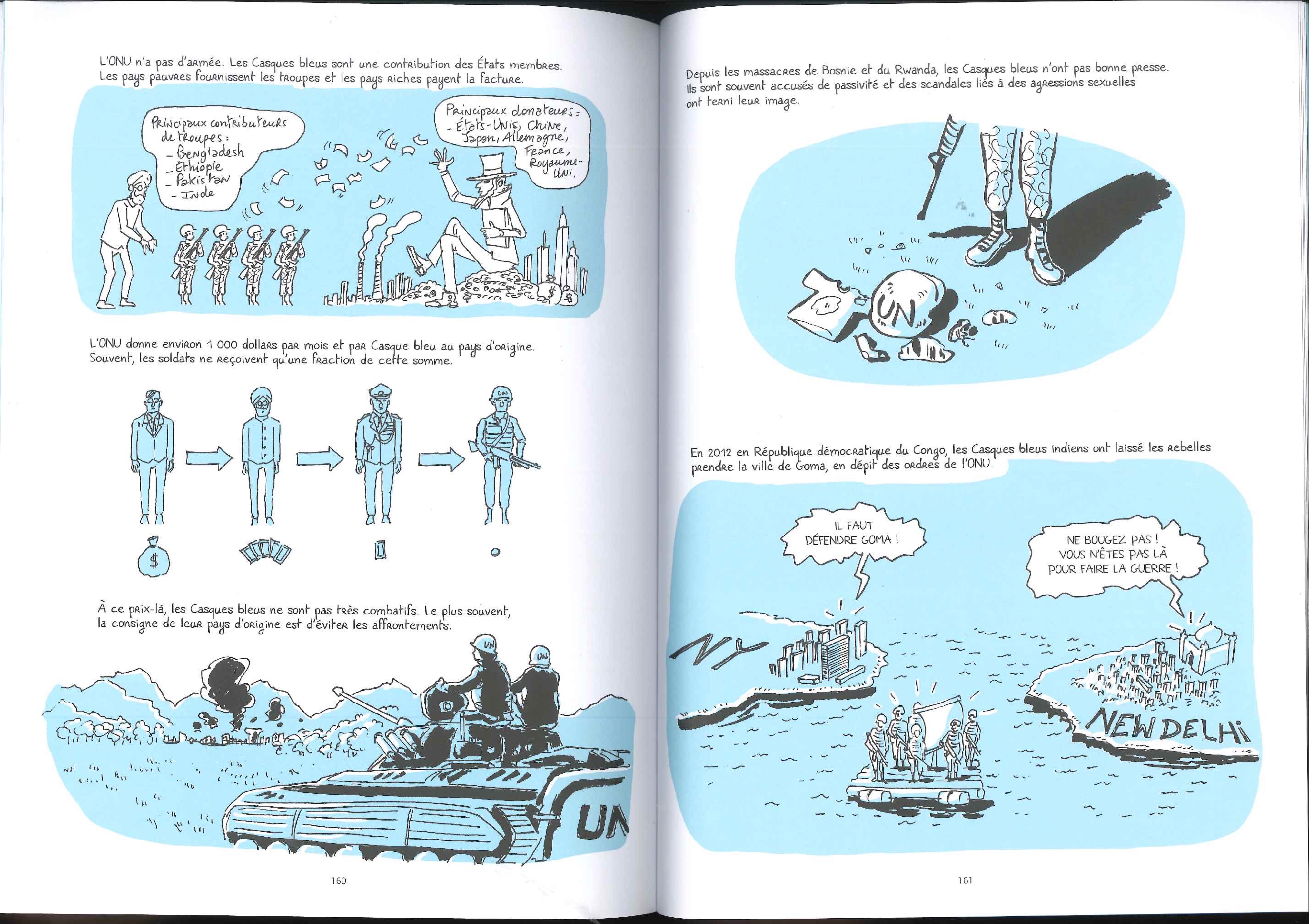

Cette approche assez volontariste des sujets de l’ordre juridique international apparait tout aussi clairement lorsque sont évoquées les opérations de maintien de la paix déployées par l’ONU. Si le livre présente les casques bleus comme « l’emblème des Nations Unies » (p. 158) et les affuble d’un parachute et d’un casque marqués du symbole de l’organisation (p. 159), le propos n’en demeure pas moins que ces « soldats de la paix » sont davantage les soldats des Etats dont ils sont les ressortissants que les soldats des Nations Unies.

On y rappelle que « l’ONU n’a pas d’armée » et que les « casques bleus sont une contribution des Etats membres », qu’il s’agisse d’une contribution en troupes ou d’une contribution financière. Les casques bleus y reçoivent les consignes de leur pays d’origine, des consignes consistant souvent à « éviter les affrontements » et auxquelles ils se conformeront même si les ordres des Nations Unies sont différents. C’est à tout le moins ce qui ressort du dessin faisant référence à la décision prise par la MONUSCO de ne pas empêcher les rebelles du M23 de prendre en novembre 2012 la ville de Goma qu’ils occuperont pendant 10 jours. Il n’est pas si évident que les Nations Unies avaient ordonné aux casques bleus de « défendre Goma ». Conformément à la résolution 1925 (2010) du Conseil de sécurité, la MONUSCO avait pour mandat « d’assurer la protection effective des civils (…) se trouvant sous la menace imminente de violences physiques, en particulier de violences qui seraient le fait de l’une quelconque des parties au conflit » (§ 12.a) et de « soutenir l’action que mène le gouvernement de la République démocratique du Congo pour conduire à bonne fin les opérations militaires en cours contre les FDLR, l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) et d’autres groupes armés (…) » (§12.h). Selon les porte-parole de la MONUSCO Madnodje Mounoubai et Felix Basse (communiqué et interview du 21 novembre 2012, Radio Okapi), la Mission pouvait soutenir les actions militaires des forces de la RDC contre les rebelles mais non les mener seule dès lors que les forces congolaises avaient décidé de se replier aux fins de se réorganiser. Cette analyse était partagée par plusieurs personnalités qui déploraient la faiblesse du mandat de la MONUSCO. Pour Laurent Fabius alors ministre français des affaires étrangères, « déployer 17000 hommes et fixer un mandat qui ne permet pas d’intervenir, c’est absurde » (Reuters, 21 novembre 2012). Son homologue belge Didier Reynders estimait quant à lui qu’on « n’a pas doté la MONUSCO de moyens suffisants : son mandat se limite à la protection des civils. Il faut le renforcer et permettre au moins une action offensive contre les rebelles » (RTBF, 21 novembre 2012). En ce sens, et sans remettre en cause l’idée générale développée dans la bande dessinée selon laquelle les casques bleus restent très dépendants des Etats dont ils sont les ressortissants, leur passivité en général et en particulier face à la prise de Goma par les rebelles ne s’explique peut-être pas uniquement à la lumière des ordres de leur Etat d’origine mais se comprend aussi au regard de leur mandat dont les contours ne sont pas toujours univoques.

2. La définition des pouvoirs de l’ONU dépend des rapports de force entourant l’interprétation de la Charte : une approche critique du droit international

Le réalisme du portrait dressé des Nations Unies se retrouve également dans la manière dont sont dépeints les vifs débats au sujet de ce que devrait être son action et, en particulier, celle de son Conseil de sécurité dans les crises qui ont agité la Libye, la Côte d’Ivoire et la Syrie à partir de 2011. Les décisions prises par le Conseil de sécurité d’autoriser, d’une part, les Etats à recourir en Libye à « toutes les mesures nécessaires pour protéger les civils de Benghazi » (p. 57) et, d’autre part, « une autre intervention militaire en Côte d’Ivoire, menée par les forces françaises, pour chasser Laurent Gbagbo » (p. 57) sont présentées comme le résultat d’oppositions entre « souverainistes » et « interventionnistes » qui auront été ici résolues au bénéfice des derniers qui « se félicitent d’avoir enfin appliqué la ‘responsabilité de protéger’ ou ‘R2P’, un concept développé par l’ancien secrétaire générale de l’ONU Kofi Annan » (p. 57). Loin d’être réduite définitivement, cette fracture se crée à nouveau lorsque le Conseil de sécurité se trouve saisi de la crise syrienne. Sa narration montre combien les critiques dirigées contre l’intervention militaire de l’OTAN en Libye selon lesquelles les opérations militaires auraient moins consisté à protéger les populations civiles qu’à renverser le régime du colonel Kadhafi ravivent les tensions au sein du Conseil de sécurité et raniment les débats à propos du rôle dévolu au Conseil au regard de la Charte.

Le Conseil de sécurité est le lieu de vives tensions entre Etats et, au-delà, entre diverses conceptions de ce que le Conseil peut décider en vertu de la Charte des Nations Unies. Loin d’apparaître comme un ensemble de règles et de principes qu’on appliquerait sans difficulté dès lors que certains critères seraient remplis formellement, le droit international semble être en constante discussion, une discussion animée par les tenants d’interprétations divergentes du sens qu’il convient de lui réserver et nourrie par les interprétations qui lui ont déjà été accordées ainsi que par les résultats auxquels de telles interprétations ont pu aboutir par le passé. Cette représentation imprègne le droit international d’un caractère dynamique et évolutif et permet d’en comprendre les mutations, les silences et les ambiguïtés, selon une grille d’interprétation qui n’est pas sans rappeler celles développées par les écoles critiques du droit international. On retrouve dans la relation que la bande dessinée fait des débats relatifs à la responsabilité de protéger l’idée que le droit international est le produit de contradictions qui en expliquent l’interprétation et la mise en œuvre effective ou limitée selon que les contradictions peuvent être surmontées (comme pour la Libye et la Côte d’Ivoire où une résolution a pu être adoptée sans opposition des membres permanents du Conseil de sécurité) ou demeurent (comme pour la Syrie où cela n’a pas été le cas), une idée largement développée par Charles Chaumont, Monique Chemillier-Gendreau, Jean-Pierre Colin et Jean Salmon au sein de ce qu’on appelle parfois « l’école de Reims » (une brève présentation de cette école de pensée et l’intégralité des actes de ses rencontres sont disponibles sur le site de l’Université de Reims : https://www.univ-reims.fr/catalogue/themes/rencontres-de-reims-en-droit-international/les-rencontres-de-reims-1973-1989,15443,26638.html).

3. Les Nations Unies sont un espace de dialogue qui permet, dans une certaine mesure, de préserver la paix : la trace de touches idéalistes

Si le propos est plutôt réaliste, « Une saison à l’ONU » n’est pas pour autant dénuée d’un certain idéalisme qui transparaît à la marge. Le choix de faire figurer, en pleine page et en ouverture de l’ouvrage, une citation de Dag Hammarskjöld, l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, n’est pas anodine : « L’ONU n’a pas créé le paradis, mais elle a évité l’enfer ». Assassiné alors qu’il se rendait au Katanga pour régler le sort des casques bleus assiégés à Jadotville, Dag Hammarskjöld reste une figure particulièrement respectée et honorée au sein et en-dehors des Nations Unies, comme l’atteste notamment le prix Nobel de la paix qui lui a été décerné à titre posthume. La citation est aussi symbolique d’une approche idéaliste de l’institution, une approche assez similaire du reste à celle de Gérard Araud, le délégué français aux Nations Unies en fonction au moment où Karim Lebhour y travaillait, dans la préface qu’il a accepté de signer : « Tout n’y est pas parfait, loin de là, mais ôtez les Nations Unies et il n’y a plus personne » (p. 3). Il n’est pas déraisonnable de penser que les auteur.e.s partagent cette vision assez idéaliste selon laquelle le monde serait pire sans les Nations Unies.

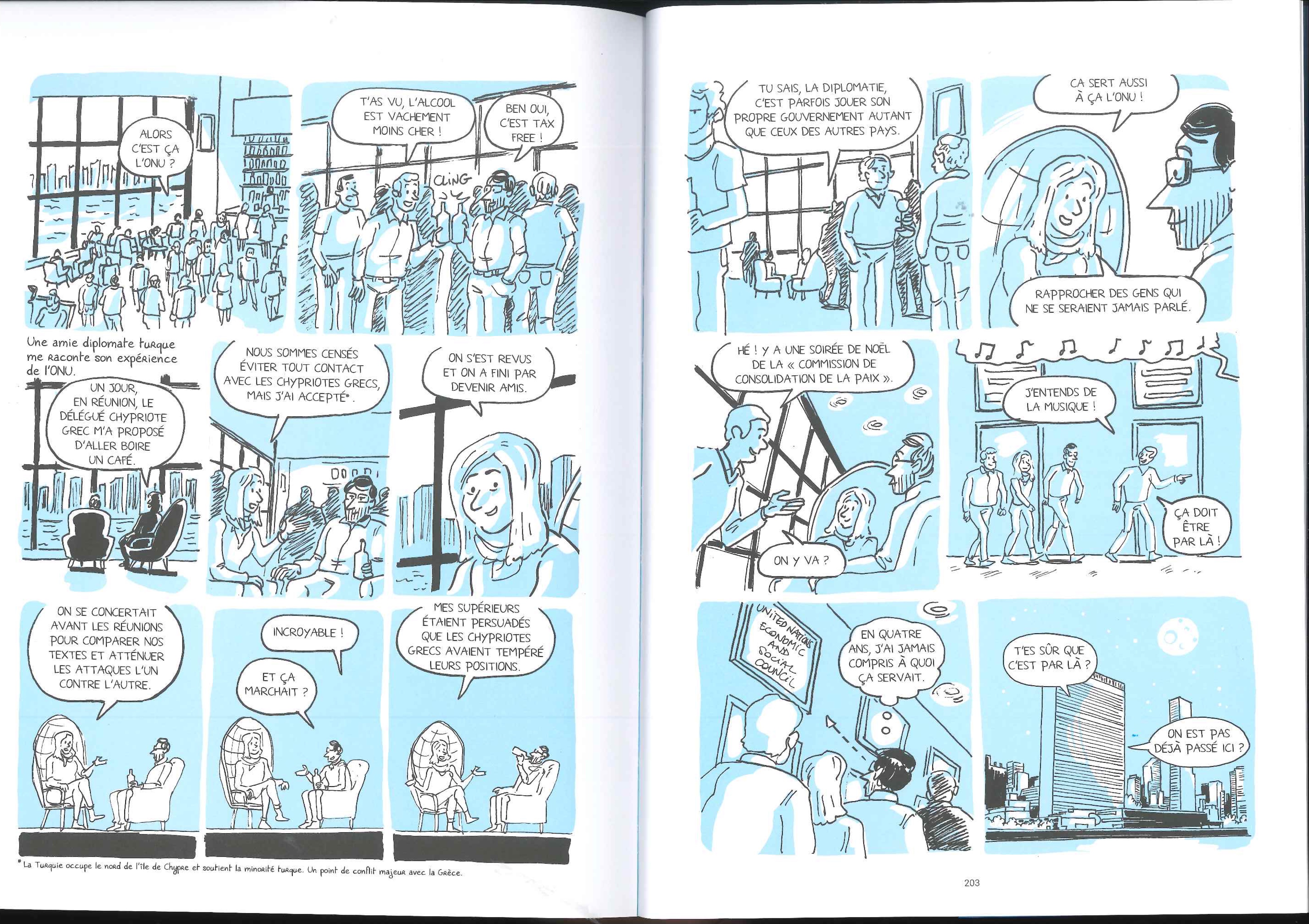

Plus fondamentalement, on trouve au sein même de l’histoire racontée la conviction que l’espace de dialogue que constituent les Nations Unies permet, dans une certaine mesure, de rapprocher effectivement les Etats les uns des autres, à condition que les délégués fassent preuve d’une certaine créativité. Dans l’épisode raconté ci-dessous, le journaliste se rend avec quelques amis au « Delegates Lounge », le bar de l’ONU, et y croise une amie diplomate turque qui lui raconte ce que les Nations Unies permettent parfois d’après elle : « ca sert aussi à ça l’ONU ! Rapprocher des gens qui ne se seraient jamais parlé » (p. 203).

C’est de telles anecdotes, abondantes dans la bande dessinée, que les juristes internationalistes se délecteront aussi tant elles mettent à leur disposition des histoires qui leur restent autrement inaccessibles. Cette lecture n’est d’ailleurs pas sans générer et rappeler des interrogations déjà formulées sur la manière dont les juristes internationalistes s’y prennent pour décider de ce qui est important et significatif pour le droit international, en négligeant peut-être ce qui se passe en marge du droit international et de cette organisation internationale en particulier qui apparaît ici si loin de se réduire à l’activité de ses organes principaux, de ses agences et de ses programmes. Une telle lecture convainc en tout cas de tout l’intérêt de se plonger dans ces récits moins académiques tant leur forme permet de faire émerger des sensations et des idées qu’on ne parvient pas, ou pas aussi efficacement, à faire exister dans des articles plus scientifiques à propos du droit international.